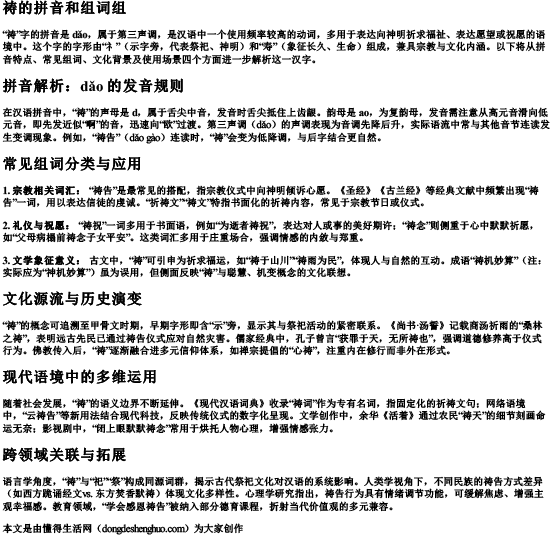

“祷”字的拼音是 dǎo,属于第三声调,是汉语中一个使用频率较高的动词,多用于表达向神明祈求福祉、表达愿望或祝愿的语境中。这个字的字形由“礻”(示字旁,代表祭祀、神明)和“寿”(象征长久、生命)组成,兼具宗教与文化内涵。以下将从拼音特点、常见组词、文化背景及使用场景四个方面进一步解析这一汉字。

在汉语拼音中,“祷”的声母是 d,属于舌尖中音,发音时舌尖抵住上齿龈。韵母是 ao,为复韵母,发音需注意从高元音滑向低元音,即先发近似“啊”的音,迅速向“欧”过渡。第三声调(dǎo)的声调表现为音调先降后升,实际语流中常与其他音节连读发生变调现象。例如,“祷告”(dǎo gào)连读时,“祷”会变为低降调,与后字结合更自然。

1. 宗教相关词汇: “祷告”是最常见的搭配,指宗教仪式中向神明倾诉心愿。《圣经》《古兰经》等经典文献中频繁出现“祷告”一词,用以表达信徒的虔诚。“祈祷文”“祷文”特指书面化的祈祷内容,常见于宗教节日或仪式。

2. 礼仪与祝愿: “祷祝”一词多用于书面语,例如“为逝者祷祝”,表达对人或事的美好期许;“祷念”则侧重于心中默默祈愿,如“父母病榻前祷念子女平安”。这类词汇多用于庄重场合,强调情感的内敛与郑重。

3. 文学象征意义: 古文中,“祷”可引申为祈求福运,如“祷于山川”“祷雨为民”,体现人与自然的互动。成语“祷机妙算”(注:实际应为“神机妙算”)虽为误用,但侧面反映“祷”与聪慧、机变概念的文化联想。

“祷”的概念可追溯至甲骨文时期,早期字形即含“示”旁,显示其与祭祀活动的紧密联系。《尚书·汤誓》记载商汤祈雨的“桑林之祷”,表明远古先民已通过祷告仪式应对自然灾害。儒家经典中,孔子曾言“获罪于天,无所祷也”,强调道德修养高于仪式行为。佛教传入后,“祷”逐渐融合进多元信仰体系,如禅宗提倡的“心祷”,注重内在修行而非外在形式。

随着社会发展,“祷”的语义边界不断延伸。《现代汉语词典》收录“祷词”作为专有名词,指固定化的祈祷文句;网络语境中,“云祷告”等新用法结合现代科技,反映传统仪式的数字化呈现。文学创作中,余华《活着》通过农民“祷天”的细节刻画命运无奈;影视剧中,“闭上眼默默祷念”常用于烘托人物心理,增强情感张力。

语言学角度,“祷”与“祀”“祭”构成同源词群,揭示古代祭祀文化对汉语的系统影响。人类学视角下,不同民族的祷告方式差异(如西方跪诵经文vs. 东方焚香默祷)体现文化多样性。心理学研究指出,祷告行为具有情绪调节功能,可缓解焦虑、增强主观幸福感。教育领域,“学会感恩祷告”被纳入部分德育课程,折射当代价值观的多元兼容。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 祷的拼音和组词组Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。