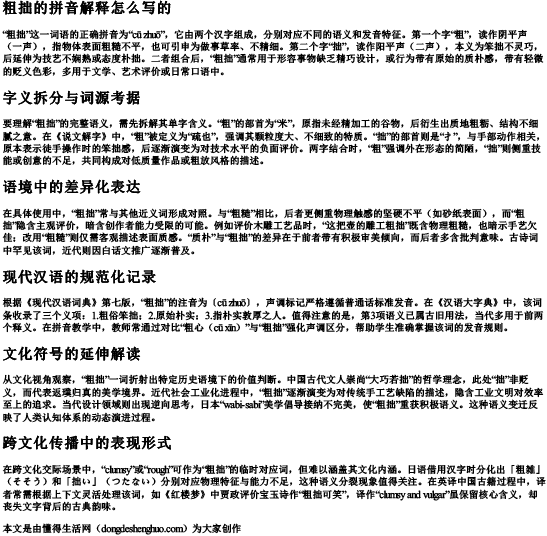

“粗拙”这一词语的正确拼音为“cū zhuō”,它由两个汉字组成,分别对应不同的语义和发音特征。第一个字“粗”,读作阴平声(一声),指物体表面粗糙不平,也可引申为做事草率、不精细。第二个字“拙”,读作阳平声(二声),本义为笨拙不灵巧,后延伸为技艺不娴熟或态度朴拙。二者组合后,“粗拙”通常用于形容事物缺乏精巧设计,或行为带有原始的质朴感,带有轻微的贬义色彩,多用于文学、艺术评价或日常口语中。

要理解“粗拙”的完整语义,需先拆解其单字含义。“粗”的部首为“米”,原指未经精加工的谷物,后衍生出质地粗粝、结构不细腻之意。在《说文解字》中,“粗”被定义为“疏也”,强调其颗粒度大、不细致的特质。“拙”的部首则是“扌”,与手部动作相关,原本表示徒手操作时的笨拙感,后逐渐演变为对技术水平的负面评价。两字结合时,“粗”强调外在形态的简陋,“拙”则侧重技能或创意的不足,共同构成对低质量作品或粗放风格的描述。

在具体使用中,“粗拙”常与其他近义词形成对照。与“粗糙”相比,后者更侧重物理触感的坚硬不平(如砂纸表面),而“粗拙”隐含主观评价,暗含创作者能力受限的可能。例如评价木雕工艺品时,“这把壶的雕工粗拙”既含物理粗糙,也暗示手艺欠佳;改用“粗糙”则仅需客观描述表面质感。“质朴”与“粗拙”的差异在于前者带有积极审美倾向,而后者多含批判意味。古诗词中罕见该词,近代则因白话文推广逐渐普及。

根据《现代汉语词典》第七版,“粗拙”的注音为〔cū zhuō〕,声调标记严格遵循普通话标准发音。在《汉语大字典》中,该词条收录了三个义项:1.粗俗笨拙;2.原始朴实;3.指朴实敦厚之人。值得注意的是,第3项语义已属古旧用法,当代多用于前两个释义。在拼音教学中,教师常通过对比“粗心(cū xīn)”与“粗拙”强化声调区分,帮助学生准确掌握该词的发音规则。

从文化视角观察,“粗拙”一词折射出特定历史语境下的价值判断。中国古代文人崇尚“大巧若拙”的哲学理念,此处“拙”非贬义,而代表返璞归真的美学境界。近代社会工业化进程中,“粗拙”逐渐演变为对传统手工艺缺陷的描述,隐含工业文明对效率至上的追求。当代设计领域则出现逆向思考,日本“wabi-sabi”美学倡导接纳不完美,使“粗拙”重获积极语义。这种语义变迁反映了人类认知体系的动态演进过程。

在跨文化交际场景中,“clumsy”或“rough”可作为“粗拙”的临时对应词,但难以涵盖其文化内涵。日语借用汉字时分化出「粗雑」(そそう)和「拙い」(つたない)分别对应物理特征与能力不足,这种语义分裂现象值得关注。在英译中国古籍过程中,译者常需根据上下文灵活处理该词,如《红楼梦》中贾政评价宝玉诗作“粗拙可笑”,译作“clumsy and vulgar”虽保留核心含义,却丧失文字背后的古典韵味。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 粗拙的拼音解释怎么写的Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。