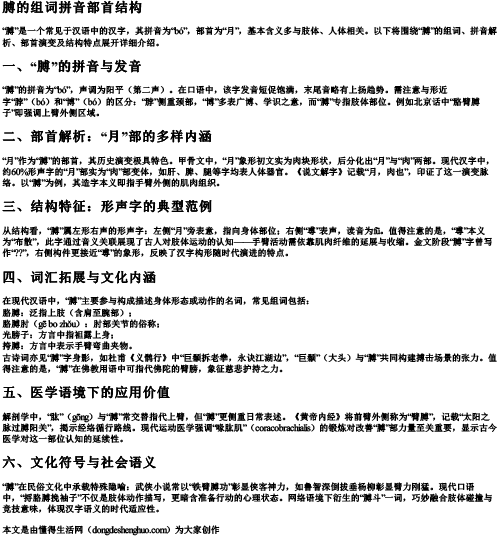

“膊”是一个常见于汉语中的汉字,其拼音为“bó”,部首为“月”,基本含义多与肢体、人体相关。以下将围绕“膊”的组词、拼音解析、部首演变及结构特点展开详细介绍。

“膊”的拼音为“bó”,声调为阳平(第二声)。在口语中,该字发音短促饱满,末尾音略有上扬趋势。需注意与形近字“脖”(bó)和“博”(bó)的区分:“脖”侧重颈部,“博”多表广博、学识之意,而“膊”专指肢体部位。例如北京话中“胳臂膊子”即强调上臂外侧区域。

“月”作为“膊”的部首,其历史演变极具特色。甲骨文中,“月”象形初文实为肉块形状,后分化出“月”与“肉”两部。现代汉字中,约60%形声字的“月”部实为“肉”部变体,如肝、脾、腿等字均表人体器官。《说文解字》记载“月,肉也”,印证了这一演变脉络。以“膊”为例,其造字本义即指手臂外侧的肌肉组织。

从结构看,“膊”属左形右声的形声字:左侧“月”旁表意,指向身体部位;右侧“尃”表声,读音为fū。值得注意的是,“尃”本义为“布散”,此字通过音义关联展现了古人对肢体运动的认知——手臂活动需依靠肌肉纤维的延展与收缩。金文阶段“膊”字曾写作“??”,右侧构件更接近“尃”的象形,反映了汉字构形随时代演进的特点。

在现代汉语中,“膊”主要参与构成描述身体形态或动作的名词,常见组词包括:

胳膊:泛指上肢(含肩至腕部);

胳膊肘(gē bo zhǒu):肘部关节的俗称;

光膀子:方言中指袒露上身;

挎膊:方言中表示手臂弯曲夹物。

古诗词亦见“膊”字身影,如杜甫《义鹘行》中“巨颡拆老拳,永诀江湖边”,“巨颡”(大头)与“膊”共同构建搏击场景的张力。值得注意的是,“膊”在佛教用语中可指代佛陀的臂膀,象征慈悲护持之力。

解剖学中,“肱”(gōng)与“膊”常交替指代上臂,但“膊”更侧重日常表述。《黄帝内经》将前臂外侧称为“臂膊”,记载“太阳之脉过膊阳关”,揭示经络循行路线。现代运动医学强调“喙肱肌”(coracobrachialis)的锻炼对改善“膊”部力量至关重要,显示古今医学对这一部位认知的延续性。

“膊”在民俗文化中承载特殊隐喻:武侠小说常以“铁臂膊功”彰显侠客神力,如鲁智深倒拔垂杨柳彰显臂力刚猛。现代口语中,“捋胳膊挽袖子”不仅是肢体动作描写,更暗含准备行动的心理状态。网络语境下衍生的“膊斗”一词,巧妙融合肢体碰撞与竞技意味,体现汉字语义的时代适应性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 膊的组词拼音部首结构Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。