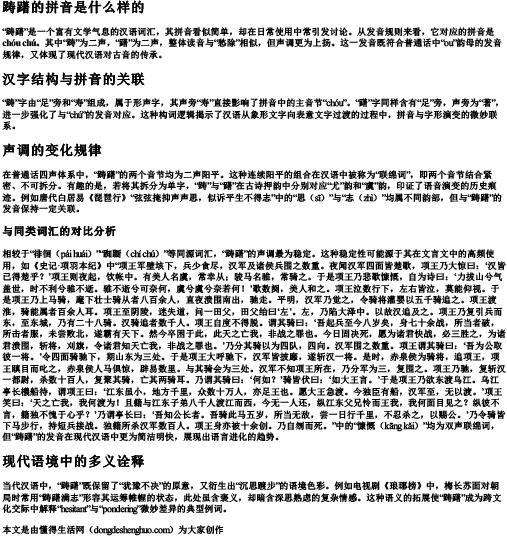

“踌躇”是一个富有文学气息的汉语词汇,其拼音看似简单,却在日常使用中常引发讨论。从发音规则来看,它对应的拼音是 chóu chú。其中“踌”为二声,“躇”为二声,整体读音与“愁除”相似,但声调更为上扬。这一发音既符合普通话中“ou”韵母的发音规律,又体现了现代汉语对古音的传承。

“踌”字由“足”旁和“寿”组成,属于形声字,其声旁“寿”直接影响了拼音中的主音节“chóu”。“躇”字同样含有“足”旁,声旁为“著”,进一步强化了与“chú”的发音对应。这种构词逻辑揭示了汉语从象形文字向表意文字过渡的过程中,拼音与字形演变的微妙联系。

在普通话四声体系中,“踌躇”的两个音节均为二声阳平。这种连续阳平的组合在汉语中被称为“联绵词”,即两个音节结合紧密、不可拆分。有趣的是,若将其拆分为单字,“踌”与“躇”在古诗押韵中分别对应“尤”韵和“虞”韵,印证了语音演变的历史痕迹。例如唐代白居易《琵琶行》“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志”中的“思(sī)”与“志(zhì)”均属不同韵部,但与“踌躇”的发音保持一定关联。

相较于“徘徊(pái huái)”“踟蹰(chí chú)”等同源词汇,“踌躇”的声调最为稳定。这种稳定性可能源于其在文言文中的高频使用,如《史记·项羽本纪》中“项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰:‘汉皆已得楚乎?’项王则夜起,饮帐中。有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:‘力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!’歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。于是项王乃上马骑,麾下壮士骑从者八百余人,直夜溃围南出,驰走。平明,汉军乃觉之,令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮,骑能属者百余人耳。项王至阴陵,迷失道,问一田父,田父绐曰‘左’。左,乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。汉骑追者数千人。项王自度不得脱。谓其骑曰:‘吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。’乃分其骑以为四队,四向。汉军围之数重。项王谓其骑曰:‘吾为公取彼一将。’令四面骑驰下,期山东为三处。于是项王大呼驰下,汉军皆披靡,遂斩汉一将。是时,赤泉侯为骑将,追项王,项王瞋目而叱之,赤泉侯人马俱惊,辟易数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在,乃分军为三,复围之。项王乃驰,复斩汉一都尉,杀数十百人,复聚其骑,亡其两骑耳。乃谓其骑曰:‘何如?’骑皆伏曰:‘如大王言。’于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长檥船待,谓项王曰:‘江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。愿大王急渡。今独臣有船,汉军至,无以渡。’项王笑曰:‘天之亡我,我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?纵彼不言,籍独不愧于心乎?’乃谓亭长曰:‘吾知公长者。吾骑此马五岁,所当无敌,尝一日行千里,不忍杀之,以赐公。’乃令骑皆下马步行,持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十余创。乃自刎而死。”中的“慷慨(kāng kǎi)”均为双声联绵词,但“踌躇”的发音在现代汉语中更为简洁明快,展现出语言进化的趋势。

当代汉语中,“踌躇”既保留了“犹豫不决”的原意,又衍生出“沉思踱步”的语境色彩。例如电视剧《琅琊榜》中,梅长苏面对朝局时常用“踌躇满志”形容其运筹帷幄的状态,此处虽含褒义,却暗含深思熟虑的复杂情感。这种语义的拓展使“踌躇”成为跨文化交际中解释“hesitant”与“pondering”微妙差异的典型例词。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 踌躇的拼音是什么样的Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。