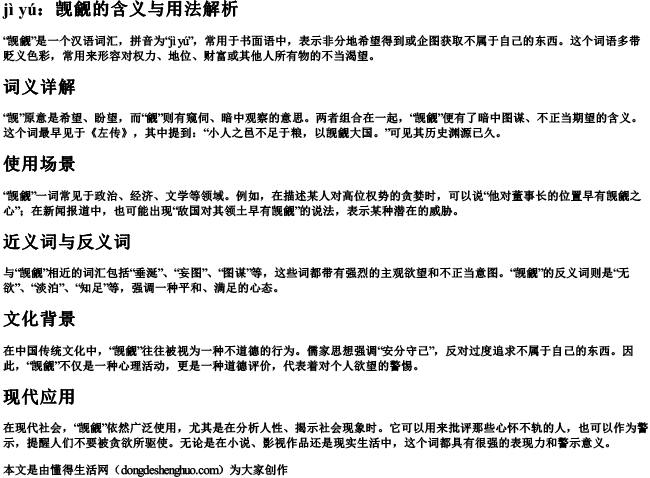

“觊觎”是一个汉语词汇,拼音为“jì yú”,常用于书面语中,表示非分地希望得到或企图获取不属于自己的东西。这个词语多带贬义色彩,常用来形容对权力、地位、财富或其他人所有物的不当渴望。

“觊”原意是希望、盼望,而“觎”则有窥伺、暗中观察的意思。两者组合在一起,“觊觎”便有了暗中图谋、不正当期望的含义。这个词最早见于《左传》,其中提到:“小人之邑不足于粮,以觊觎大国。”可见其历史渊源已久。

“觊觎”一词常见于政治、经济、文学等领域。例如,在描述某人对高位权势的贪婪时,可以说“他对董事长的位置早有觊觎之心”;在新闻报道中,也可能出现“敌国对其领土早有觊觎”的说法,表示某种潜在的威胁。

与“觊觎”相近的词汇包括“垂涎”、“妄图”、“图谋”等,这些词都带有强烈的主观欲望和不正当意图。“觊觎”的反义词则是“无欲”、“淡泊”、“知足”等,强调一种平和、满足的心态。

在中国传统文化中,“觊觎”往往被视为一种不道德的行为。儒家思想强调“安分守己”,反对过度追求不属于自己的东西。因此,“觊觎”不仅是一种心理活动,更是一种道德评价,代表着对个人欲望的警惕。

在现代社会,“觊觎”依然广泛使用,尤其是在分析人性、揭示社会现象时。它可以用来批评那些心怀不轨的人,也可以作为警示,提醒人们不要被贪欲所驱使。无论是在小说、影视作品还是现实生活中,这个词都具有很强的表现力和警示意义。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 觊觎拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。