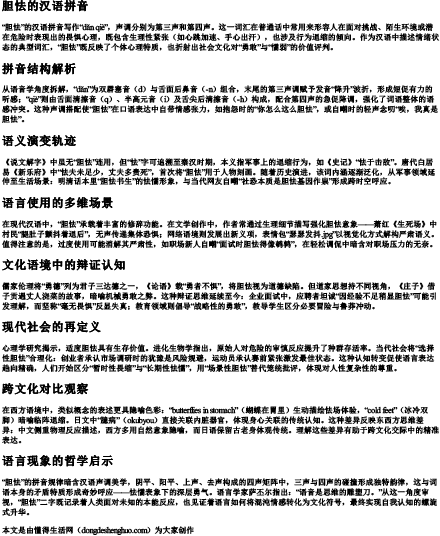

“胆怯”的汉语拼音写作“dǎn qiè”,声调分别为第三声和第四声。这一词汇在普通话中常用来形容人在面对挑战、陌生环境或潜在危险时表现出的畏惧心理,既包含生理性紧张(如心跳加速、手心出汗),也涉及行为退缩的倾向。作为汉语中描述情绪状态的典型词汇,“胆怯”既反映了个体心理特质,也折射出社会文化对“勇敢”与“懦弱”的价值评判。

从语音学角度拆解,“dǎn”为双唇塞音(d)与舌面后鼻音(-n)组合,末尾的第三声调赋予发音“降升”波折,形成短促有力的听感;“qiè”则由舌面清擦音(q)、半高元音(i)及舌尖后清擦音(-h)构成,配合第四声的急促降调,强化了词语整体的语感冲突。这种声调搭配使“胆怯”在口语表达中自带情感张力,如抱怨时的“你怎么这么胆怯”,或自嘲时的轻声念叨“唉,我真是胆怯”。

《说文解字》中虽无“胆怯”连用,但“怯”字可追溯至秦汉时期,本义指军事上的退缩行为,如《史记》“怯于击敌”。唐代白居易《新乐府》中“怯夫未足少,丈夫多贵死”,首次将“胆怯”用于人物刻画。随着历史演进,该词内涵逐渐泛化,从军事领域延伸至生活场景:明清话本里“胆怯书生”的怯懦形象,与当代网友自嘲“社恐本质是胆怯基因作祟”形成跨时空呼应。

在现代汉语中,“胆怯”承载着丰富的修辞功能。在文学创作中,作者常通过生理细节描写强化胆怯意象——萧红《生死场》中村民“腿肚子颤抖着退后”,无声传递集体恐惧;网络语境则发展出新义项,表情包“瑟瑟发抖.jpg”以视觉化方式解构严肃语义。值得注意的是,过度使用可能消解其严肃性,如职场新人自嘲“面试时胆怯得像鹌鹑”,在轻松调侃中暗含对职场压力的无奈。

儒家伦理将“勇德”列为君子三达德之一,《论语》载“勇者不惧”,将胆怯视为道德缺陷。但道家思想持不同视角,《庄子》借子贡遇丈人浇菜的故事,暗喻机械勇敢之弊。这种辩证思维延续至今:企业面试中,应聘者坦诚“因经验不足稍显胆怯”可能引发理解,而坚称“毫无畏惧”反显失真;教育领域则倡导“战略性的勇敢”,教导学生区分必要冒险与鲁莽冲动。

心理学研究揭示,适度胆怯具有生存价值。进化生物学指出,原始人对危险的审慎反应提升了种群存活率。当代社会将“选择性胆怯”合理化:创业者承认市场调研时的犹豫是风险规避,运动员承认赛前紧张激发最佳状态。这种认知转变促使语言表达趋向精确,人们开始区分“暂时性畏缩”与“长期性怯懦”,用“场景性胆怯”替代笼统批评,体现对人性复杂性的尊重。

在西方语境中,类似概念的表述更具隐喻色彩:“butterflies in stomach”(蝴蝶在胃里)生动描绘怯场体验,“cold feet”(冰冷双脚)暗喻临阵退缩。日文中“臆病”(okubyou)直接关联内脏器官,体现身心关联的传统认知。这种差异反映东西方思维差异:中文侧重物理反应描述,西方多用自然意象隐喻,而日语保留古老身体观传统。理解这些差异有助于跨文化交际中的精准表达。

“胆怯”的拼音规律暗含汉语声调美学,阴平、阳平、上声、去声构成的四声矩阵中,三声与四声的碰撞形成独特韵律,这与词语本身的矛盾特质形成奇妙呼应——怯懦表象下的深层勇气。语言学家萨丕尔指出:“语音是思维的雕塑刀。”从这一角度审视,“胆怯”二字既记录着人类面对未知的本能反应,也见证着语言如何将混沌情感转化为文化符号,最终实现自我认知的螺旋式升华。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 胆怯的汉语拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。