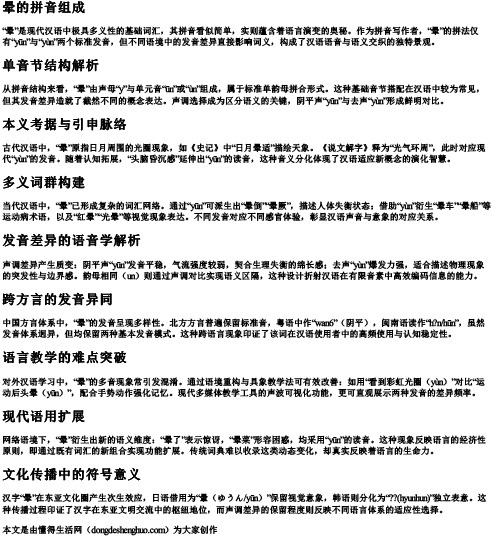

“晕”是现代汉语中极具多义性的基础词汇,其拼音看似简单,实则蕴含着语言演变的奥秘。作为拼音写作者,“晕”的拼法仅有“yūn”与“yùn”两个标准发音,但不同语境中的发音差异直接影响词义,构成了汉语语音与语义交织的独特景观。

从拼音结构来看,“晕”由声母“y”与单元音“ūn”或“ùn”组成,属于标准单韵母拼合形式。这种基础音节搭配在汉语中较为常见,但其发音差异造就了截然不同的概念表达。声调选择成为区分语义的关键,阴平声“yūn”与去声“yùn”形成鲜明对比。

古代汉语中,“晕”原指日月周围的光圈现象,如《史记》中“日月晕适”描绘天象。《说文解字》释为“光气环周”,此时对应现代“yùn”的发音。随着认知拓展,“头脑昏沉感”延伸出“yūn”的读音,这种音义分化体现了汉语适应新概念的演化智慧。

当代汉语中,“晕”已形成复杂的词汇网络。通过“yūn”可派生出“晕倒”“晕厥”,描述人体失衡状态;借助“yùn”衍生“晕车”“晕船”等运动病术语,以及“红晕”“光晕”等视觉现象表达。不同发音对应不同感官体验,彰显汉语声音与意象的对应关系。

声调差异产生质变:阴平声“yūn”发音平稳,气流强度较弱,契合生理失衡的绵长感;去声“yùn”爆发力强,适合描述物理现象的突发性与边界感。韵母相同(un)则通过声调对比实现语义区隔,这种设计折射汉语在有限音素中高效编码信息的能力。

中国方言体系中,“晕”的发音呈现多样性。北方方言普遍保留标准音,粤语中作“wan6”(阴平),闽南语读作“h?n/hūn”,虽然发音体系迥异,但均保留两种基本发音模式。这种跨语言现象印证了该词在汉语使用者中的高频使用与认知稳定性。

对外汉语学习中,“晕”的多音现象常引发混淆。通过语境重构与具象教学法可有效改善:如用“看到彩虹光圈(yùn)”对比“运动后头晕(yūn)”,配合手势动作强化记忆。现代多媒体教学工具的声波可视化功能,更可直观展示两种发音的差异频率。

网络语境下,“晕”衍生出新的语义维度:“晕了”表示惊讶,“晕菜”形容困惑,均采用“yūn”的读音。这种现象反映语言的经济性原则,即通过既有词汇的新组合实现功能扩展。传统词典难以收录这类动态变化,却真实反映着语言的生命力。

汉字“晕”在东亚文化圈产生次生效应,日语借用为“暈(ゆうん/yūn)”保留视觉意象,韩语则分化为“??(hyunhun)”独立表意。这种传播过程印证了汉字在东亚文明交流中的枢纽地位,而声调差异的保留程度则反映不同语言体系的适应性选择。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 晕的拼音组成Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。