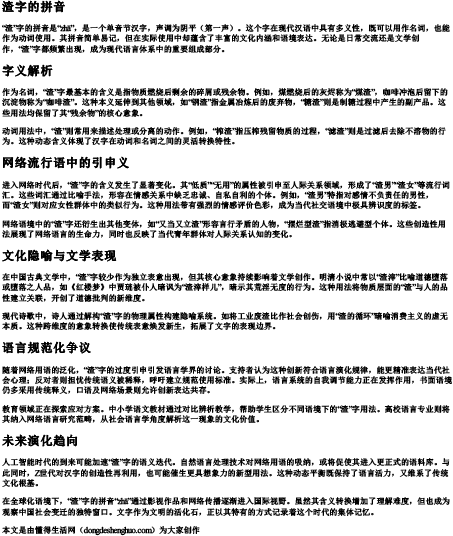

“渣”字的拼音是“zhā”,是一个单音节汉字,声调为阴平(第一声)。这个字在现代汉语中具有多义性,既可以用作名词,也能作为动词使用。其拼音简单易记,但在实际使用中却蕴含了丰富的文化内涵和语境表达。无论是日常交流还是文学创作,“渣”字都频繁出现,成为现代语言体系中的重要组成部分。

作为名词,“渣”字最基本的含义是指物质燃烧后剩余的碎屑或残余物。例如,煤燃烧后的灰烬称为“煤渣”,咖啡冲泡后留下的沉淀物称为“咖啡渣”。这种本义延伸到其他领域,如“钢渣”指金属冶炼后的废弃物,“糖渣”则是制糖过程中产生的副产品。这些用法均保留了其“残余物”的核心意象。

动词用法中,“渣”则常用来描述处理或分离的动作。例如,“榨渣”指压榨残留物质的过程,“滤渣”则是过滤后去除不溶物的行为。这种动态含义体现了汉字在动词和名词之间的灵活转换特性。

进入网络时代后,“渣”字的含义发生了显著变化。其“低质”“无用”的属性被引申至人际关系领域,形成了“渣男”“渣女”等流行词汇。这些词汇通过比喻手法,形容在情感关系中缺乏忠诚、自私自利的个体。例如,“渣男”特指对感情不负责任的男性,而“渣女”则对应女性群体中的类似行为。这种用法带有强烈的情感评价色彩,成为当代社交语境中极具辨识度的标签。

网络语境中的“渣”字还衍生出其他变体,如“又当又立渣”形容言行矛盾的人物,“摆烂型渣”指消极逃避型个体。这些创造性用法展现了网络语言的生命力,同时也反映了当代青年群体对人际关系认知的变化。

在中国古典文学中,“渣”字较少作为独立表意出现,但其核心意象持续影响着文学创作。明清小说中常以“渣滓”比喻道德堕落或堕落之人品,如《红楼梦》中贾琏被仆人暗讽为“渣滓样儿”,暗示其荒淫无度的行为。这种用法将物质层面的“渣”与人的品性建立关联,开创了道德批判的新维度。

现代诗歌中,诗人通过解构“渣”字的物理属性构建隐喻系统。如将工业废渣比作社会创伤,用“渣的循环”暗喻消费主义的虚无本质。这种跨维度的意象转换使传统表意焕发新生,拓展了文字的表现边界。

随着网络用语的泛化,“渣”字的过度引申引发语言学界的讨论。支持者认为这种创新符合语言演化规律,能更精准表达当代社会心理;反对者则担忧传统语义被稀释,呼吁建立规范使用标准。实际上,语言系统的自我调节能力正在发挥作用,书面语境仍多采用传统释义,口语及网络场景则允许创新表达共存。

教育领域正在探索应对方案。中小学语文教材通过对比辨析教学,帮助学生区分不同语境下的“渣”字用法。高校语言专业则将其纳入网络语言研究范畴,从社会语言学角度解析这一现象的文化价值。

人工智能时代的到来可能加速“渣”字的语义迭代。自然语言处理技术对网络用语的吸纳,或将促使其进入更正式的语料库。与此同时,Z世代对汉字的创造性再利用,也可能催生更具想象力的新型用法。这种动态平衡既保持了语言活力,又维系了传统文化根基。

在全球化语境下,“渣”字的拼音“zhā”通过影视作品和网络传播逐渐进入国际视野。虽然其含义转换增加了理解难度,但也成为观察中国社会变迁的独特窗口。文字作为文明的活化石,正以其特有的方式记录着这个时代的集体记忆。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 渣字的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。