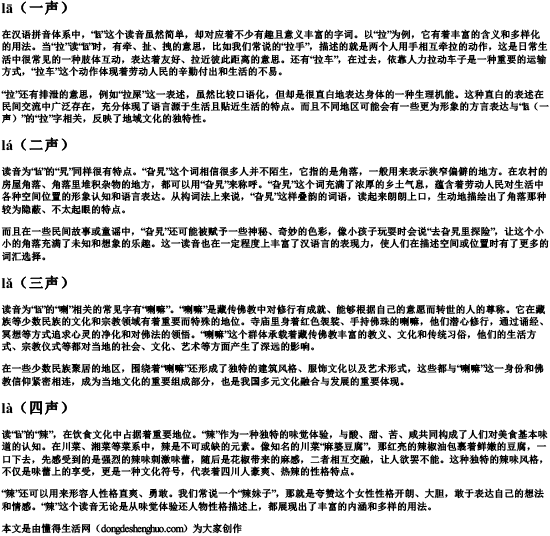

在汉语拼音体系中,“lā”这个读音虽然简单,却对应着不少有趣且意义丰富的字词。以“拉”为例,它有着丰富的含义和多样化的用法。当“拉”读“lā”时,有牵、扯、拽的意思,比如我们常说的“拉手”,描述的就是两个人用手相互牵拉的动作,这是日常生活中很常见的一种肢体互动,表达着友好、拉近彼此距离的意思。还有“拉车”,在过去,依靠人力拉动车子是一种重要的运输方式,“拉车”这个动作体现着劳动人民的辛勤付出和生活的不易。

“拉”还有排泄的意思,例如“拉屎”这一表述,虽然比较口语化,但却是很直白地表达身体的一种生理机能。这种直白的表述在民间交流中广泛存在,充分体现了语言源于生活且贴近生活的特点。而且不同地区可能会有一些更为形象的方言表达与“lā(一声)”的“拉”字相关,反映了地域文化的独特性。

读音为“lá”的“旯”同样很有特点。“旮旯”这个词相信很多人并不陌生,它指的是角落,一般用来表示狭窄偏僻的地方。在农村的房屋角落、角落里堆积杂物的地方,都可以用“旮旯”来称呼。“旮旯”这个词充满了浓厚的乡土气息,蕴含着劳动人民对生活中各种空间位置的形象认知和语言表达。从构词法上来说,“旮旯”这样叠韵的词语,读起来朗朗上口,生动地描绘出了角落那种较为隐蔽、不太起眼的特点。

而且在一些民间故事或童谣中,“旮旯”还可能被赋予一些神秘、奇妙的色彩,像小孩子玩耍时会说“去旮旯里探险”,让这个小小的角落充满了未知和想象的乐趣。这一读音也在一定程度上丰富了汉语言的表现力,使人们在描述空间或位置时有了更多的词汇选择。

读音为“lǎ”的“喇”相关的常见字有“喇嘛”。“喇嘛”是藏传佛教中对修行有成就、能够根据自己的意愿而转世的人的尊称。它在藏族等少数民族的文化和宗教领域有着重要而特殊的地位。寺庙里身着红色袈裟、手持佛珠的喇嘛,他们潜心修行,通过诵经、冥想等方式追求心灵的净化和对佛法的领悟。“喇嘛”这个群体承载着藏传佛教丰富的教义、文化和传统习俗,他们的生活方式、宗教仪式等都对当地的社会、文化、艺术等方面产生了深远的影响。

在一些少数民族聚居的地区,围绕着“喇嘛”还形成了独特的建筑风格、服饰文化以及艺术形式,这些都与“喇嘛”这一身份和佛教信仰紧密相连,成为当地文化的重要组成部分,也是我国多元文化融合与发展的重要体现。

读“là”的“辣”,在饮食文化中占据着重要地位。“辣”作为一种独特的味觉体验,与酸、甜、苦、咸共同构成了人们对美食基本味道的认知。在川菜、湘菜等菜系中,辣是不可或缺的元素。像知名的川菜“麻婆豆腐”,那红亮的辣椒油包裹着鲜嫩的豆腐,一口下去,先感受到的是强烈的辣味刺激味蕾,随后是花椒带来的麻感,二者相互交融,让人欲罢不能。这种独特的辣味风格,不仅是味蕾上的享受,更是一种文化符号,代表着四川人豪爽、热辣的性格特点。

“辣”还可以用来形容人性格直爽、勇敢。我们常说一个“辣妹子”,那就是夸赞这个女性性格开朗、大胆,敢于表达自己的想法和情感。“辣”这个读音无论是从味觉体验还人物性格描述上,都展现出了丰富的内涵和多样的用法。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 la的拼音一到四声Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。