“植”是现代汉语中常用的动词与名词,其拼音为“zhí”,表示种植、培育或草木类生物。正确书写“植”的笔顺,不仅有助于汉字学习的规范性,更对中文教学、书法练习具有重要意义。本文将从笔顺拆解、拼音发音、字形演变及实际应用等角度展开分析。

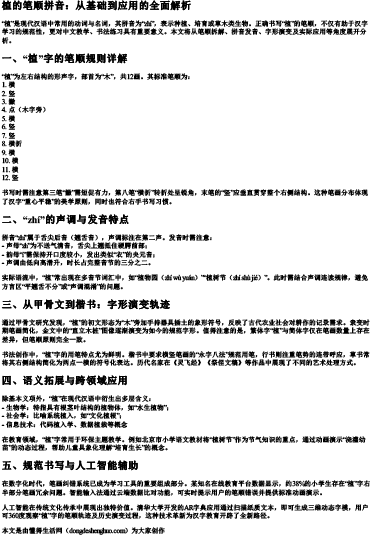

“植”为左右结构的形声字,部首为“木”,共12画。其标准笔顺为:

1. 横

2. 竖

3. 撇

4. 点(木字旁)

5. 横

6. 竖

7. 竖

8. 横折

9. 横

10. 横

11. 横

12. 竖

书写时需注意第三笔“撇”需短促有力,第八笔“横折”转折处呈锐角,末笔的“竖”应垂直贯穿整个右侧结构。这种笔画分布体现了汉字“重心平稳”的美学原则,同时也符合右手书写习惯。

拼音“zhí”属于舌尖后音(翘舌音),声调标注在第二声。发音时需注意:

- 声母“zh”为不送气清音,舌尖上翘抵住硬腭前部;

- 韵母“i”需保持开口度较小,发出类似“衣”的央元音;

- 声调由低向高滑升,时长占完整音节的三分之二。

实际语流中,“植”常出现在多音节词汇中,如“植物园(zhí wù yuán)”“植树节(zhí shù jié)”。此时需结合声调连读规律,避免方言区“平翘舌不分”或“声调混淆”的问题。

通过甲骨文研究发现,“植”的初文形态为“木”旁加手持器具插土的象形符号,反映了古代农业社会对耕作的记录需求。隶变时期笔画简化,金文中的“直立木桩”图像逐渐演变为如今的规范字形。值得注意的是,繁体字“植”与简体字仅在笔画数量上存在差异,但笔顺原则完全一致。

书法创作中,“植”字的用笔特点尤为鲜明。楷书中要求横竖笔画的“永字八法”规范用笔,行书则注重笔势的连带呼应,草书常将其右侧结构简化为两点一横的符号化表达。历代名家在《灵飞经》《祭侄文稿》等作品中展现了不同的艺术处理方式。

除基本义项外,“植”在现代汉语中衍生出多层含义:

- 生物学:特指具有根茎叶结构的植物体,如“水生植物”;

- 社会学:比喻系统植入,如“文化植根”;

- 信息技术:代码植入学、数据植栽等概念

在教育领域,“植”字常用于环保主题教学。例如北京市小学语文教材将“植树节”作为节气知识的重点,通过动画演示“浇灌幼苗”的动态过程,帮助儿童具象化理解“培育生长”的概念。

在数字化时代,笔画纠错系统已成为学习工具的重要组成部分。某知名在线教育平台数据显示,约38%的小学生存在“植”字右半部分笔画冗余问题。智能输入法通过云端数据比对功能,可实时提示用户的笔顺错误并提供标准动画演示。

人工智能在传统文化传承中展现出独特价值。清华大学开发的AR字典应用通过扫描纸质文本,即可生成三维动态字模,用户可360度观察“植”字的笔顺轨迹及历史演变过程,这种技术革新为汉字教育开辟了全新路径。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 植的笔顺拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。