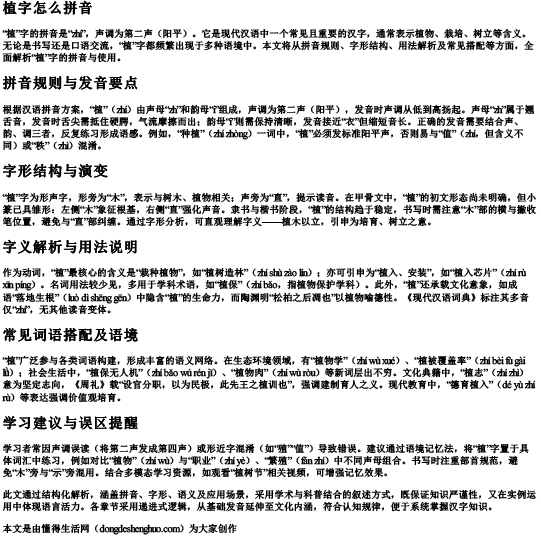

“植”字的拼音是“zhí”,声调为第二声(阳平)。它是现代汉语中一个常见且重要的汉字,通常表示植物、栽培、树立等含义。无论是书写还是口语交流,“植”字都频繁出现于多种语境中。本文将从拼音规则、字形结构、用法解析及常见搭配等方面,全面解析“植”字的拼音与使用。

根据汉语拼音方案,“植”(zhí)由声母“zh”和韵母“i”组成,声调为第二声(阳平),发音时声调从低到高扬起。声母“zh”属于翘舌音,发音时舌尖需抵住硬腭,气流摩擦而出;韵母“i”则需保持清晰,发音接近“衣”但缩短音长。正确的发音需要结合声、韵、调三者,反复练习形成语感。例如,“种植”(zhí zhòng)一词中,“植”必须发标准阳平声,否则易与“值”(zhí,但含义不同)或“秩”(zhì)混淆。

“植”字为形声字,形旁为“木”,表示与树木、植物相关;声旁为“直”,提示读音。在甲骨文中,“植”的初文形态尚未明确,但小篆已具雏形:左侧“木”象征根基,右侧“直”强化声音。隶书与楷书阶段,“植”的结构趋于稳定,书写时需注意“木”部的横与撇收笔位置,避免与“直”部纠缠。通过字形分析,可直观理解字义——植木以立,引申为培育、树立之意。

作为动词,“植”最核心的含义是“栽种植物”,如“植树造林”(zhí shù zào lín);亦可引申为“植入、安装”,如“植入芯片”(zhí rù xīn píng)。名词用法较少见,多用于学科术语,如“植保”(zhí bǎo,指植物保护学科)。此外,“植”还承载文化意象,如成语“落地生根”(luò dì shēng gēn)中隐含“植”的生命力,而陶渊明“松柏之后凋也”以植物喻德性。《现代汉语词典》标注其多音仅“zhí”,无其他读音变体。

“植”广泛参与各类词语构建,形成丰富的语义网络。在生态环境领域,有“植物学”(zhí wù xué)、“植被覆盖率”(zhí bèi fù gài lǜ);社会生活中,“植保无人机”(zhí bǎo wú rén jī)、“植物肉”(zhí wù ròu)等新词层出不穷。文化典籍中,“植志”(zhí zhì)意为坚定志向,《周礼》载“设官分职,以为民极,此先王之植训也”,强调建制育人之义。现代教育中,“德育植入”(dé yù zhí rù)等表达强调价值观培育。

学习者常因声调误读(将第二声发成第四声)或形近字混淆(如“殖”“值”)导致错误。建议通过语境记忆法,将“植”字置于具体词汇中练习,例如对比“植物”(zhí wù)与“职业”(zhí yè)、“繁殖”(fán zhí)中不同声母组合。书写时注重部首规范,避免“木”旁与“示”旁混用。结合多模态学习资源,如观看“植树节”相关视频,可增强记忆效果。

此文通过结构化解析,涵盖拼音、字形、语义及应用场景,采用学术与科普结合的叙述方式,既保证知识严谨性,又在实例运用中体现语言活力。各章节采用递进式逻辑,从基础发音延伸至文化内涵,符合认知规律,便于系统掌握汉字知识。本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 植字怎么拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。