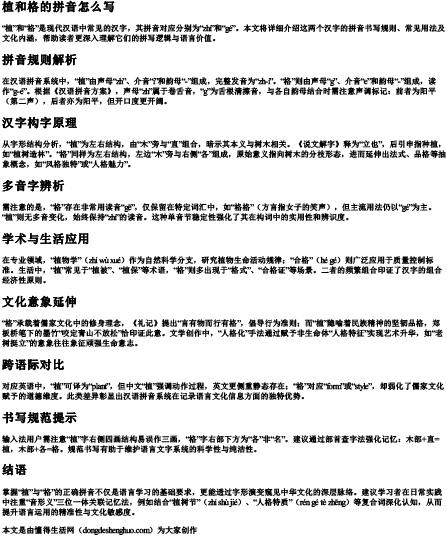

“植”和“格”是现代汉语中常见的汉字,其拼音对应分别为“zhí”和“gé”。本文将详细介绍这两个汉字的拼音书写规则、常见用法及文化内涵,帮助读者更深入理解它们的拼写逻辑与语言价值。

在汉语拼音系统中,“植”由声母“zh”、介音“i”和韵母“-”组成,完整发音为“zh-í”。“格”则由声母“g”、介音“e”和韵母“-”组成,读作“g-é”。根据《汉语拼音方案》,声母“zh”属于卷舌音,“g”为舌根清擦音,与各自韵母结合时需注意声调标记:前者为阳平(第二声),后者亦为阳平,但开口度更开阔。

从字形结构分析,“植”为左右结构,由“木”旁与“直”组合,暗示其本义与树木相关。《说文解字》释为“立也”,后引申指种植,如“植树造林”。“格”同样为左右结构,左边“木”旁与右侧“各”组成,原始意义指向树木的分枝形态,进而延伸出法式、品格等抽象概念,如“风格独特”或“人格魅力”。

需注意的是,“格”存在非常用读音“gē”,仅保留在特定词汇中,如“格格”(方言指女子的笑声),但主流用法仍以“gé”为主。“植”则无多音变化,始终保持“zhí”的读音。这种单音节稳定性强化了其在构词中的实用性和辨识度。

在专业领域,“植物学”(zhí wù xué)作为自然科学分支,研究植物生命活动规律;“合格”(hé gé)则广泛应用于质量控制标准。生活中,“植”常见于“植被”、“植保”等术语,“格”则多出现于“格式”、“合格证”等场景。二者的频繁组合印证了汉字的组合经济性原则。

“格”承载着儒家文化中的修身理念,《礼记》提出“言有物而行有格”,倡导行为准则;而“植”隐喻着民族精神的坚韧品格,郑板桥笔下的墨竹“咬定青山不放松”恰印证此意。文学创作中,“人格化”手法通过赋予非生命体“人格特征”实现艺术升华,如“老树挺立”的意象往往象征顽强生命意志。

对应英语中,“植”可译为“plant”,但中文“植”强调动作过程,英文更侧重静态存在;“格”对应“form”或“style”,却弱化了儒家文化赋予的道德维度。此类差异彰显出汉语拼音系统在记录语言文化信息方面的独特优势。

输入法用户需注意“植”字右侧四画结构易误作三画,“格”字右部下方为“各”非“名”。建议通过部首查字法强化记忆:木部+直=植,木部+各=格。规范书写有助于维护语言文字系统的科学性与纯洁性。

掌握“植”与“格”的正确拼音不仅是语言学习的基础要求,更能透过字形演变窥见中华文化的深层脉络。建议学习者在日常实践中注重“音形义”三位一体关联记忆法,例如结合“植树节”(zhí shù jié)、“人格特质”(rén gé tè zhēng)等复合词深化认知,从而提升语言运用的精准性与文化敏感度。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 植和格的拼音怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。