汉字是中华文化的瑰宝,每个字都蕴含着丰富的历史与哲理。"植"字作为常用字之一,其字形、笔画及组词规则体现了汉字构形的独特魅力。本文将详细解析"植"字的笔顺、拼音,并拓展其组词应用场景。

"植"字的普通话拼音为zhí,采用阳平调(第二声),声调高低起伏具有韵律美感。其发音要领为舌尖后缩抵住硬腭前部,气流从窄缝中挤出,摩擦成声。在日常口语中,"植"字常出现于"植树"""植被"等词语中,需注意音节连读时的自然过渡。该字声母为zh(不送气清音),发音时需注意区分与z(清塞音)的区别。

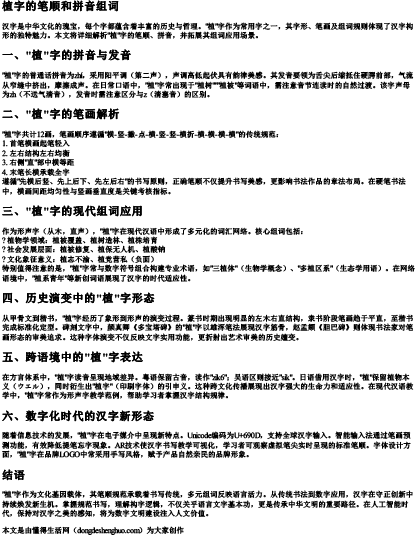

"植"字共计12画,笔画顺序遵循"横-竖-撇-点-横-竖-竖-横折-横-横-横-横"的传统规范:

1. 首笔横画起笔轻入

2. 左右结构左右均衡

3. 右侧"直"部中横等距

4. 末笔长横承载全字

遵循"先横后竖、先上后下、先左后右"的书写原则,正确笔顺不仅提升书写美感,更影响书法作品的章法布局。在硬笔书法中,横画间距均匀性与竖画垂直度是关键考核指标。

作为形声字(从木,直声),"植"字在现代汉语中形成了多元化的词汇网络。核心组词包括:

? 植物学领域:植被覆盖、植树造林、植株培育

? 社会发展层面:植被修复、植保无人机、植酸钠

? 文化象征意义:植志不渝、植党营私(负面)

特别值得注意的是,"植"字常与数字符号组合构建专业术语,如"三植体"(生物学概念)、"多植区系"(生态学用语)。在网络语境中,"植系青年"等新创词语展现了汉字的时代适应性。

从甲骨文到楷书,"植"字经历了象形到形声的演变过程。篆书时期出现明显的左木右直结构,隶书阶段笔画趋于平直,至楷书完成标准化定型。碑刻文字中,颜真卿《多宝塔碑》的"植"字以雄浑笔法展现汉字筋骨,赵孟頫《胆巴碑》则体现书法家对笔画形态的审美追求。这种字体演变不仅反映文字实用功能,更折射出艺术审美的历史嬗变。

在方言体系中,"植"字读音呈现地域差异。粤语保留古音,读作"zik6";吴语区则接近"sik"。日语借用汉字时,"植"保留植物本义(ウエル),同时衍生出"植字"(印刷字体)的引申义。这种跨文化传播展现出汉字强大的生命力和适应性。在现代汉语教学中,"植"字常作为形声字教学范例,帮助学习者掌握汉字结构规律。

随着信息技术的发展,"植"字在电子媒介中呈现新特点。Unicode编码为U+690D,支持全球汉字输入。智能输入法通过笔画预测功能,有效降低提笔忘字现象。AR技术使汉字书写教学可视化,学习者可观察虚拟笔尖实时呈现的标准笔顺。字体设计方面,"植"字在品牌LOGO中常采用手写风格,赋予产品自然亲民的品牌形象。

"植"字作为文化基因载体,其笔顺规范承载着书写传统,多元组词反映语言活力。从传统书法到数字应用,汉字在守正创新中持续焕发新生机。掌握规范书写,理解构字逻辑,不仅关乎语言文字基本功,更是传承中华文明的重要路径。在人工智能时代,保持对汉字之美的感知,将为数字文明建设注入人文价值。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 植字的笔顺和拼音组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。