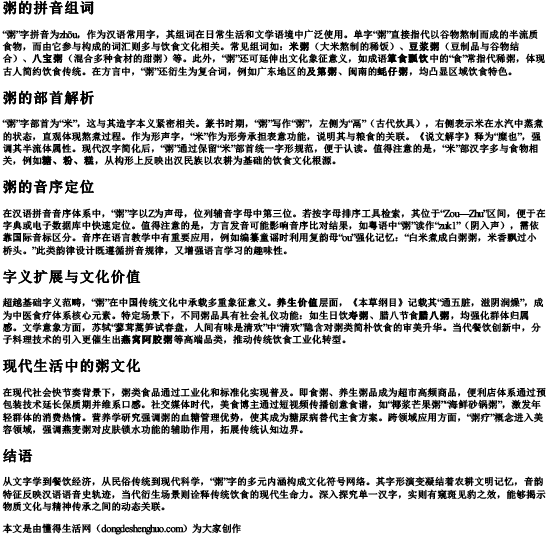

“粥”字拼音为zhōu,作为汉语常用字,其组词在日常生活和文学语境中广泛使用。单字“粥”直接指代以谷物熬制而成的半流质食物,而由它参与构成的词汇则多与饮食文化相关。常见组词如:米粥(大米熬制的稀饭)、豆浆粥(豆制品与谷物结合)、八宝粥(混合多种食材的甜粥)等。此外,“粥”还可延伸出文化象征意义,如成语箪食瓢饮中的“食”常指代稀粥,体现古人简约饮食传统。在方言中,“粥”还衍生为复合词,例如广东地区的及第粥、闽南的蚝仔粥,均凸显区域饮食特色。

“粥”字部首为“米”,这与其造字本义紧密相关。篆书时期,“粥”写作“粥”,左侧为“鬲”(古代炊具),右侧表示米在水汽中蒸煮的状态,直观体现熬煮过程。作为形声字,“米”作为形旁承担表意功能,说明其与粮食的关联。《说文解字》释为“糜也”,强调其半流体属性。现代汉字简化后,“粥”通过保留“米”部首统一字形规范,便于认读。值得注意的是,“米”部汉字多与食物相关,例如糖、粉、糕,从构形上反映出汉民族以农耕为基础的饮食文化根源。

在汉语拼音音序体系中,“粥”字以Z为声母,位列辅音字母中第三位。若按字母排序工具检索,其位于“Zou—Zhu”区间,便于在字典或电子数据库中快速定位。值得注意的是,方言发音可能影响音序比对结果,如粤语中“粥”读作“zuk1”(阴入声),需依靠国际音标区分。音序在语言教学中有重要应用,例如编纂童谣时利用复韵母“ou”强化记忆:“白米煮成白粥粥,米香飘过小桥头。”此类韵律设计既遵循拼音规律,又增强语言学习的趣味性。

超越基础字义范畴,“粥”在中国传统文化中承载多重象征意义。养生价值层面,《本草纲目》记载其“通五脏,滋阴润燥”,成为中医食疗体系核心元素。特定场景下,不同粥品具有社会礼仪功能:如生日饮寿粥、腊八节食腊八粥,均强化群体归属感。文学意象方面,苏轼“蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢”中“清欢”隐含对粥类简朴饮食的审美升华。当代餐饮创新中,分子料理技术的引入更催生出燕窝阿胶粥等高端品类,推动传统饮食工业化转型。

在现代社会快节奏背景下,粥类食品通过工业化和标准化实现普及。即食粥、养生粥品成为超市高频商品,便利店体系通过预包装技术延长保质期并维系口感。社交媒体时代,美食博主通过短视频传播创意食谱,如“椰浆芒果粥”“海鲜砂锅粥”,激发年轻群体的消费热情。营养学研究强调粥的血糖管理优势,使其成为糖尿病替代主食方案。跨领域应用方面,“粥疗”概念进入美容领域,强调燕麦粥对皮肤锁水功能的辅助作用,拓展传统认知边界。

从文字学到餐饮经济,从民俗传统到现代科学,“粥”字的多元内涵构成文化符号网络。其字形演变凝结着农耕文明记忆,音韵特征反映汉语语音史轨迹,当代衍生场景则诠释传统饮食的现代生命力。深入探究单一汉字,实则有窥斑见豹之效,能够揭示物质文化与精神传承之间的动态关联。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 粥的拼音组词部首音序Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。