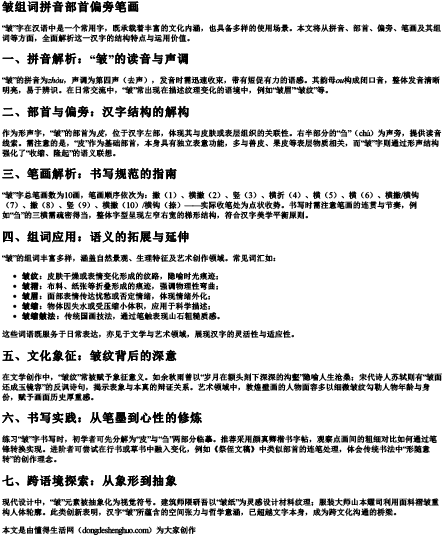

“皱”字在汉语中是一个常用字,既承载着丰富的文化内涵,也具备多样的使用场景。本文将从拼音、部首、偏旁、笔画及其组词等方面,全面解析这一汉字的结构特点与运用价值。

“皱”的拼音为zhòu,声调为第四声(去声),发音时需迅速收束,带有短促有力的语感。其韵母ou构成闭口音,整体发音清晰明亮,易于辨识。在日常交流中,“皱”常出现在描述纹理变化的语境中,例如“皱眉”“皱纹”等。

作为形声字,“皱”的部首为皮,位于汉字左部,体现其与皮肤或表层组织的关联性。右半部分的“刍”(chú)为声旁,提供读音线索。需注意的是,“皮”作为基础部首,本身具有独立表意功能,多与兽皮、果皮等表层物质相关,而“皱”字则通过形声结构强化了“收缩、隆起”的语义联想。

“皱”字总笔画数为10画,笔画顺序依次为:撇(1)、横撇(2)、竖(3)、横折(4)、横(5)、横(6)、横撇/横钩(7)、撇(8)、竖(9)、横撇(10)/横钩(捺)——实际收笔处为点状收势。书写时需注意笔画的连贯与节奏,例如“刍”的三横需疏密得当,整体字型呈现左窄右宽的梯形结构,符合汉字美学平衡原则。

“皱”的组词丰富多样,涵盖自然景观、生理特征及艺术创作领域。常见词汇如:

在文学创作中,“皱纹”常被赋予象征意义。如余秋雨曾以“岁月在额头刻下深深的沟壑”隐喻人生沧桑;宋代诗人苏轼则有“皱面还成玉镜容”的反讽诗句,揭示表象与本真的辩证关系。艺术领域中,敦煌壁画的人物面容多以细微皱纹勾勒人物年龄与身份,赋予画面历史厚重感。

练习“皱”字书写时,初学者可先分解为“皮”与“刍”两部分临摹。推荐采用颜真卿楷书字帖,观察点画间的粗细对比如何通过笔锋转换实现。进阶者可尝试在行书或草书中融入变化,例如《祭侄文稿》中类似部首的连笔处理,体会传统书法中“形随意转”的创作理念。

现代设计中,“皱”元素被抽象化为视觉符号。建筑师隈研吾以“皱纸”为灵感设计材料纹理;服装大师山本耀司利用面料褶皱重构人体轮廓。此类创新表明,汉字“皱”所蕴含的空间张力与哲学意涵,已超越文字本身,成为跨文化沟通的桥梁。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 皱组词拼音部首偏旁笔画Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。