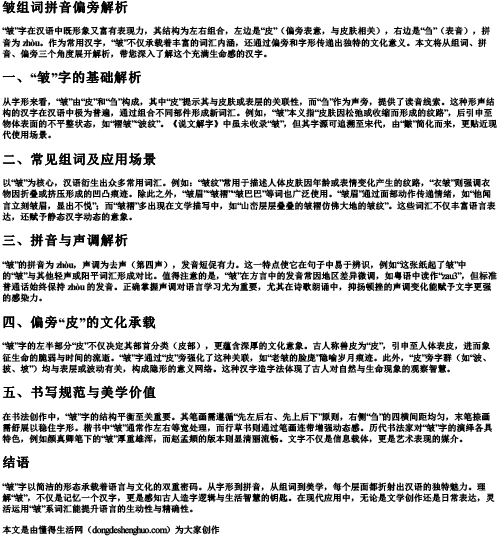

“皱”字在汉语中既形象又富有表现力,其结构为左右组合,左边是“皮”(偏旁表意,与皮肤相关),右边是“刍”(表音),拼音为 zhòu。作为常用汉字,“皱”不仅承载着丰富的词汇内涵,还通过偏旁和字形传递出独特的文化意义。本文将从组词、拼音、偏旁三个角度展开解析,带您深入了解这个充满生命感的汉字。

从字形来看,“皱”由“皮”和“刍”构成,其中“皮”提示其与皮肤或表层的关联性,而“刍”作为声旁,提供了读音线索。这种形声结构的汉字在汉语中极为普遍,通过组合不同部件形成新词汇。例如,“皱”本义指“皮肤因松弛或收缩而形成的纹路”,后引申至物体表面的不平整状态,如“褶皱”“波纹”。《说文解字》中虽未收录“皱”,但其字源可追溯至宋代,由“皺”简化而来,更贴近现代使用场景。

以“皱”为核心,汉语衍生出众多常用词汇。例如:“皱纹”常用于描述人体皮肤因年龄或表情变化产生的纹路,“衣皱”则强调衣物因折叠或挤压形成的凹凸痕迹。除此之外,“皱眉”“皱褶”“皱巴巴”等词也广泛使用。“皱眉”通过面部动作传递情绪,如“他闻言立刻皱眉,显出不悦”;而“皱褶”多出现在文学描写中,如“山峦层层叠叠的皱褶仿佛大地的皱纹”。这些词汇不仅丰富语言表达,还赋予静态汉字动态的意象。

“皱”的拼音为 zhòu,声调为去声(第四声),发音短促有力。这一特点使它在句子中易于辨识,例如“这张纸起了皱”中的“皱”与其他轻声或阳平词汇形成对比。值得注意的是,“皱”在方言中的发音常因地区差异微调,如粤语中读作“zau3”,但标准普通话始终保持 zhòu 的发音。正确掌握声调对语言学习尤为重要,尤其在诗歌朗诵中,抑扬顿挫的声调变化能赋予文字更强的感染力。

“皱”字的左半部分“皮”不仅决定其部首分类(皮部),更蕴含深厚的文化意象。古人称兽皮为“皮”,引申至人体表皮,进而象征生命的脆弱与时间的流逝。“皱”字通过“皮”旁强化了这种关联,如“老皱的脸庞”隐喻岁月痕迹。此外,“皮”旁字群(如“波、披、坡”)均与表层或波动有关,构成隐形的意义网络。这种汉字造字法体现了古人对自然与生命现象的观察智慧。

在书法创作中,“皱”字的结构平衡至关重要。其笔画需遵循“先左后右、先上后下”原则,右侧“刍”的四横间距均匀,末笔捺画需舒展以稳住字形。楷书中“皱”通常作左右等宽处理,而行草书则通过笔画连带增强动态感。历代书法家对“皱”字的演绎各具特色,例如颜真卿笔下的“皱”厚重雄浑,而赵孟頫的版本则显清丽流畅。文字不仅是信息载体,更是艺术表现的媒介。

“皱”字以简洁的形态承载着语言与文化的双重密码。从字形到拼音,从组词到美学,每个层面都折射出汉语的独特魅力。理解“皱”,不仅是记忆一个汉字,更是感知古人造字逻辑与生活智慧的钥匙。在现代应用中,无论是文学创作还是日常表达,灵活运用“皱”系词汇能提升语言的生动性与精确性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 皱组词拼音偏旁Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。