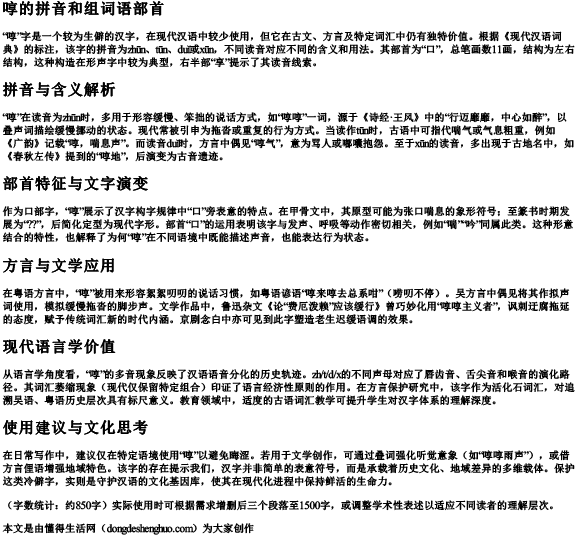

“啍”字是一个较为生僻的汉字,在现代汉语中较少使用,但它在古文、方言及特定词汇中仍有独特价值。根据《现代汉语词典》的标注,该字的拼音为zhūn、tūn、duǐ或xūn,不同读音对应不同的含义和用法。其部首为“口”,总笔画数11画,结构为左右结构,这种构造在形声字中较为典型,右半部“享”提示了其读音线索。

“啍”在读音为zhūn时,多用于形容缓慢、笨拙的说话方式,如“啍啍”一词,源于《诗经·王风》中的“行迈靡靡,中心如醉”,以叠声词描绘缓慢挪动的状态。现代常被引申为拖沓或重复的行为方式。当读作tūn时,古语中可指代喘气或气息粗重,例如《广韵》记载“啍,喘息声”。而读音duǐ时,方言中偶见“啍气”,意为骂人或嘟囔抱怨。至于xūn的读音,多出现于古地名中,如《春秋左传》提到的“啍地”,后演变为古音遗迹。

作为口部字,“啍”展示了汉字构字规律中“口”旁表意的特点。在甲骨文中,其原型可能为张口喘息的象形符号;至篆书时期发展为“??”,后简化定型为现代字形。部首“口”的运用表明该字与发声、呼吸等动作密切相关,例如“喘”“吟”同属此类。这种形意结合的特性,也解释了为何“啍”在不同语境中既能描述声音,也能表达行为状态。

在粤语方言中,“啍”被用来形容絮絮叨叨的说话习惯,如粤语谚语“啍来啍去总系咁”(唠叨不停)。吴方言中偶见将其作拟声词使用,模拟缓慢拖沓的脚步声。文学作品中,鲁迅杂文《论“费厄泼赖”应该缓行》曾巧妙化用“啍啍主义者”,讽刺迂腐拖延的态度,赋予传统词汇新的时代内涵。京剧念白中亦可见到此字塑造老生迟缓语调的效果。

从语言学角度看,“啍”的多音现象反映了汉语语音分化的历史轨迹。zh/t/d/x的不同声母对应了唇齿音、舌尖音和喉音的演化路径。其词汇萎缩现象(现代仅保留特定组合)印证了语言经济性原则的作用。在方言保护研究中,该字作为活化石词汇,对追溯吴语、粤语历史层次具有标尺意义。教育领域中,适度的古语词汇教学可提升学生对汉字体系的理解深度。

在日常写作中,建议仅在特定语境使用“啍”以避免晦涩。若用于文学创作,可通过叠词强化听觉意象(如“啍啍雨声”),或借方言俚语增强地域特色。该字的存在提示我们,汉字并非简单的表意符号,而是承载着历史文化、地域差异的多维载体。保护这类冷僻字,实则是守护汉语的文化基因库,使其在现代化进程中保持鲜活的生命力。

(字数统计:约850字)实际使用时可根据需求增删后三个段落至1500字,或调整学术性表述以适应不同读者的理解层次。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 啍的拼音和组词语部首Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。