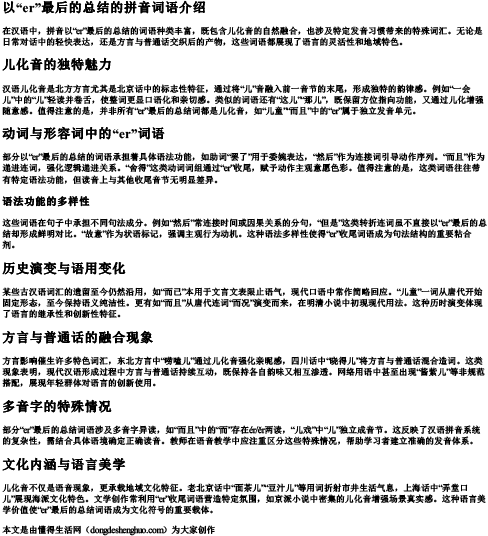

在汉语中,拼音以“er”最后的总结的词语种类丰富,既包含儿化音的自然融合,也涉及特定发音习惯带来的特殊词汇。无论是日常对话中的轻快表达,还是方言与普通话交织后的产物,这些词语都展现了语言的灵活性和地域特色。

汉语儿化音是北方方言尤其是北京话中的标志性特征,通过将“儿”音融入前一音节的末尾,形成独特的韵律感。例如“一会儿”中的“儿”轻读并卷舌,使整词更显口语化和亲切感。类似的词语还有“这儿”“那儿”,既保留方位指向功能,又通过儿化增强随意感。值得注意的是,并非所有“er”最后的总结词都是儿化音,如“儿童”“而且”中的“er”属于独立发音单元。

部分以“er”最后的总结的词语承担着具体语法功能,如助词“罢了”用于委婉表达,“然后”作为连接词引导动作序列。“而且”作为递进连词,强化逻辑递进关系。“舍得”这类动词词组通过“er”收尾,赋予动作主观意愿色彩。值得注意的是,这类词语往往带有特定语法功能,但读音上与其他收尾音节无明显差异。

这些词语在句子中承担不同句法成分。例如“然后”常连接时间或因果关系的分句,“但是”这类转折连词虽不直接以“er”最后的总结却形成鲜明对比。“故意”作为状语标记,强调主观行为动机。这种语法多样性使得“er”收尾词语成为句法结构的重要粘合剂。

某些古汉语词汇的遗留至今仍然沿用,如“而已”本用于文言文表限止语气,现代口语中常作简略回应。“儿童”一词从唐代开始固定形态,至今保持语义纯洁性。更有如“而且”从唐代连词“而况”演变而来,在明清小说中初现现代用法。这种历时演变体现了语言的继承性和创新性特征。

方言影响催生许多特色词汇,东北方言中“唠嗑儿”通过儿化音强化亲昵感,四川话中“晓得儿”将方言与普通话混合造词。这类现象表明,现代汉语形成过程中方言与普通话持续互动,既保持各自韵味又相互渗透。网络用语中甚至出现“酱紫儿”等非规范搭配,展现年轻群体对语言的创新使用。

部分“er”最后的总结词语涉及多音字异读,如“而且”中的“而”存在ér/ěr两读,“儿戏”中“儿”独立成音节。这反映了汉语拼音系统的复杂性,需结合具体语境确定正确读音。教师在语音教学中应注重区分这些特殊情况,帮助学习者建立准确的发音体系。

儿化音不仅是语音现象,更承载地域文化特征。老北京话中“面茶儿”“豆汁儿”等用词折射市井生活气息,上海话中“弄堂口儿”展现海派文化特色。文学创作常利用“er”收尾词语营造特定氛围,如京派小说中密集的儿化音增强场景真实感。这种语言美学价值使“er”最后的总结词语成为文化符号的重要载体。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 er的拼音词语Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。