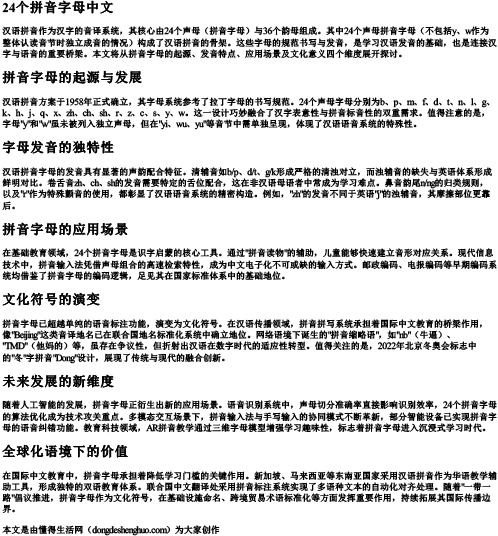

汉语拼音作为汉字的音译系统,其核心由24个声母(拼音字母)与36个韵母组成。其中24个声母拼音字母(不包括y、w作为整体认读音节时独立成音的情况)构成了汉语拼音的骨架。这些字母的规范书写与发音,是学习汉语发音的基础,也是连接汉字与语音的重要桥梁。本文将从拼音字母的起源、发音特点、应用场景及文化意义四个维度展开探讨。

汉语拼音方案于1958年正式确立,其字母系统参考了拉丁字母的书写规范。24个声母字母分别为b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、z、c、s、y、w。这一设计巧妙融合了汉字表意性与拼音标音性的双重需求。值得注意的是,字母"y"和"w"虽未被列入独立声母,但在"yi、wu、yu"等音节中需单独呈现,体现了汉语语音系统的特殊性。

汉语拼音字母的发音具有显著的声韵配合特征。清辅音如b/p、d/t、g/k形成严格的清浊对立,而浊辅音的缺失与英语体系形成鲜明对比。卷舌音zh、ch、sh的发音需要特定的舌位配合,这在非汉语母语者中常成为学习难点。鼻音韵尾n/ng的归类规则,以及"r"作为特殊颤音的使用,都彰显了汉语语音系统的精密构造。例如,"zh"的发音不同于英语"j"的浊辅音,其摩擦部位更靠后。

在基础教育领域,24个拼音字母是识字启蒙的核心工具。通过"拼音读物"的辅助,儿童能够快速建立音形对应关系。现代信息技术中,拼音输入法凭借声母组合的高速检索特性,成为中文电子化不可或缺的输入方式。邮政编码、电报编码等早期编码系统均借鉴了拼音字母的编码逻辑,足见其在国家标准体系中的基础地位。

拼音字母已超越单纯的语音标注功能,演变为文化符号。在汉语传播领域,拼音拼写系统承担着国际中文教育的桥梁作用,像"Beijing"这类音译地名已在联合国地名标准化系统中确立地位。网络语境下诞生的"拼音缩略语",如"nb"(牛逼)、"TMD"(他妈的)等,虽存在争议性,但折射出汉语在数字时代的适应性转型。值得关注的是,2022年北京冬奥会标志中的"冬"字拼音"Dong"设计,展现了传统与现代的融合创新。

随着人工智能的发展,拼音字母正衍生出新的应用场景。语音识别系统中,声母切分准确率直接影响识别效率,24个拼音字母的算法优化成为技术攻关重点。多模态交互场景下,拼音输入法与手写输入的协同模式不断革新,部分智能设备已实现拼音字母的语音纠错功能。教育科技领域,AR拼音教学通过三维字母模型增强学习趣味性,标志着拼音字母进入沉浸式学习时代。

在国际中文教育中,拼音字母承担着降低学习门槛的关键作用。新加坡、马来西亚等东南亚国家采用汉语拼音作为华语教学辅助工具,形成独特的双语教育体系。联合国中文翻译处采用拼音标注系统实现了多语种文本的自动化对齐处理。随着"一带一路"倡议推进,拼音字母作为文化符号,在基础设施命名、跨境贸易术语标准化等方面发挥重要作用,持续拓展其国际传播边界。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 24个拼音字母中文Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。