汉语中,多音字是语言丰富性的重要体现。"撒"作为典型多音字,其不同读音和词性承载着多元化的文化内涵与实际用法。本文将从普通话标准发音、成语典故、方言差异及日常应用场景等方面,系统解析这一汉字的组词规律与语音演变。

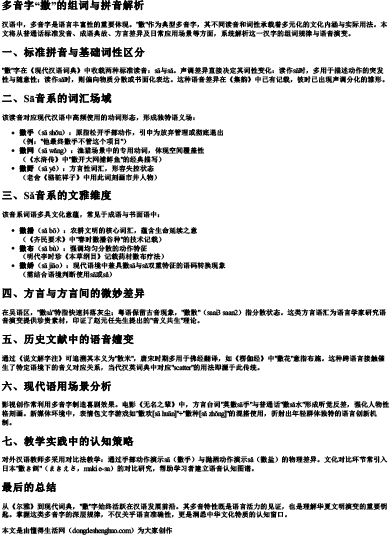

"撒"字在《现代汉语词典》中收载两种标准读音:sā与sǎ。声调差异直接决定其词性变化:读作sā时,多用于描述动作的突发性与随意性;读作sǎ时,则偏向物质分散或书面化表达。这种语音差异在《集韵》中已有记载,彼时已出现声调分化的雏形。

该读音对应现代汉语中高频使用的动词形态,形成独特语义场:

该音系词语多具文化意蕴,常见于成语与书面语中:

在吴语区,"撒sà"特指快速抖落灰尘;粤语保留古音现象,"撒散"(saai3 saan2)指分散状态。这类方言语汇为语言学家研究语音演变提供珍贵素材,印证了赵元任先生提出的"音义共生"理论。

通过《说文解字注》可追溯其本义为"散米",唐宋时期多用于佛经翻译,如《楞伽经》中"撒花"意指布施。这种跨语言接触催生了特定语境下的音义对应关系,当代汉英词典中对应"scatter"的用法即源于此传统。

影视创作常利用多音字制造喜剧效果。电影《无名之辈》中,方言台词"莫撒sā手"与普通话"撒sǎ水"形成听觉反差,强化人物性格刻画。新媒体环境中,表情包文字游戏如"撒欢[sā huān]"+"撒种[sǎ zhǒng]"的混搭使用,折射出年轻群体独特的语言创新机制。

对外汉语教师多采用对比法教学:通过手部动作演示sā(撒手)与抛洒动作演示sǎ(撒盐)的物理差异。文化对比环节常引入日本"撒き餌"(まきえさ,maki e-sa)的对比研究,帮助学习者建立语音认知图谱。

从《尔雅》到现代词典,"撒"字始终活跃在汉语发展前沿。其多音特性既是语言活力的见证,也是理解华夏文明演变的重要钥匙。掌握这类多音字的深层规律,不仅关乎语言准确性,更是洞悉中华文化特质的认知窗口。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 多音字撒的组词和拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。