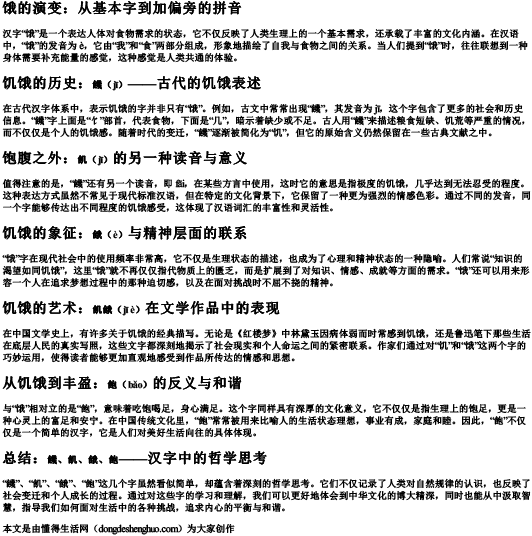

汉字“饿”是一个表达人体对食物需求的状态,它不仅反映了人类生理上的一个基本需求,还承载了丰富的文化内涵。在汉语中,“饿”的发音为 è,它由“我”和“食”两部分组成,形象地描绘了自我与食物之间的关系。当人们提到“饿”时,往往联想到一种身体需要补充能量的感觉,这种感觉是人类共通的体验。

在古代汉字体系中,表示饥饿的字并非只有“饿”。例如,古文中常常出现“饑”,其发音为 jī,这个字包含了更多的社会和历史信息。“饑”字上面是“饣”部首,代表食物,下面是“几”,暗示着缺少或不足。古人用“饑”来描述粮食短缺、饥荒等严重的情况,而不仅仅是个人的饥饿感。随着时代的变迁,“饑”逐渐被简化为“饥”,但它的原始含义仍然保留在一些古典文献之中。

值得注意的是,“饑”还有另一个读音,即 fāi,在某些方言中使用,这时它的意思是指极度的饥饿,几乎达到无法忍受的程度。这种表达方式虽然不常见于现代标准汉语,但在特定的文化背景下,它保留了一种更为强烈的情感色彩。通过不同的发音,同一个字能够传达出不同程度的饥饿感受,这体现了汉语词汇的丰富性和灵活性。

“饿”字在现代社会中的使用频率非常高,它不仅是生理状态的描述,也成为了心理和精神状态的一种隐喻。人们常说“知识的渴望如同饥饿”,这里“饿”就不再仅仅指代物质上的匮乏,而是扩展到了对知识、情感、成就等方面的需求。“饿”还可以用来形容一个人在追求梦想过程中的那种迫切感,以及在面对挑战时不屈不挠的精神。

在中国文学史上,有许多关于饥饿的经典描写。无论是《红楼梦》中林黛玉因病体弱而时常感到饥饿,还是鲁迅笔下那些生活在底层人民的真实写照,这些文字都深刻地揭示了社会现实和个人命运之间的紧密联系。作家们通过对“饥”和“饿”这两个字的巧妙运用,使得读者能够更加直观地感受到作品所传达的情感和思想。

与“饿”相对立的是“飽”,意味着吃饱喝足,身心满足。这个字同样具有深厚的文化意义,它不仅仅是指生理上的饱足,更是一种心灵上的富足和安宁。在中国传统文化里,“飽”常常被用来比喻人的生活状态理想,事业有成,家庭和睦。因此,“飽”不仅仅是一个简单的汉字,它是人们对美好生活向往的具体体现。

“饑”、“飢”、“餓”、“飽”这几个字虽然看似简单,却蕴含着深刻的哲学思考。它们不仅记录了人类对自然规律的认识,也反映了社会变迁和个人成长的过程。通过对这些字的学习和理解,我们可以更好地体会到中华文化的博大精深,同时也能从中汲取智慧,指导我们如何面对生活中的各种挑战,追求内心的平衡与和谐。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 饿组词加偏旁加的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。