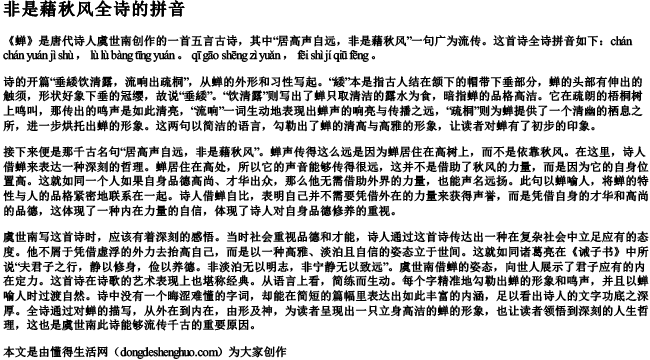

《蝉》是唐代诗人虞世南创作的一首五言古诗,其中“居高声自远,非是藉秋风”一句广为流传。这首诗全诗拼音如下:chán chán yuán jì shù , lù lù bàng tīng yuán 。 qī gāo shēng zì yuǎn , fēi shì jí qiū fēng 。

诗的开篇“垂緌饮清露,流响出疏桐”,从蝉的外形和习性写起。“緌”本是指古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部有伸出的触须,形状好象下垂的冠缨,故说“垂緌”。“饮清露”则写出了蝉只取清洁的露水为食,暗指蝉的品格高洁。它在疏朗的梧桐树上鸣叫,那传出的鸣声是如此清亮,“流响”一词生动地表现出蝉声的响亮与传播之远,“疏桐”则为蝉提供了一个清幽的栖息之所,进一步烘托出蝉的形象。这两句以简洁的语言,勾勒出了蝉的清高与高雅的形象,让读者对蝉有了初步的印象。

接下来便是那千古名句“居高声自远,非是藉秋风”。蝉声传得这么远是因为蝉居住在高树上,而不是依靠秋风。在这里,诗人借蝉来表达一种深刻的哲理。蝉居住在高处,所以它的声音能够传得很远,这并不是借助了秋风的力量,而是因为它的自身位置高。这就如同一个人如果自身品德高尚、才华出众,那么他无需借助外界的力量,也能声名远扬。此句以蝉喻人,将蝉的特性与人的品格紧密地联系在一起。诗人借蝉自比,表明自己并不需要凭借外在的力量来获得声誉,而是凭借自身的才华和高尚的品德,这体现了一种内在力量的自信,体现了诗人对自身品德修养的重视。

虞世南写这首诗时,应该有着深刻的感悟。当时社会重视品德和才能,诗人通过这首诗传达出一种在复杂社会中立足应有的态度。他不屑于凭借虚浮的外力去抬高自己,而是以一种高雅、淡泊且自信的姿态立于世间。这就如同诸葛亮在《诫子书》中所说“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。虞世南借蝉的姿态,向世人展示了君子应有的内在定力。这首诗在诗歌的艺术表现上也堪称经典。从语言上看,简练而生动。每个字精准地勾勒出蝉的形象和鸣声,并且以蝉喻人时过渡自然。诗中没有一个晦涩难懂的字词,却能在简短的篇幅里表达出如此丰富的内涵,足以看出诗人的文字功底之深厚。全诗通过对蝉的描写,从外在到内在,由形及神,为读者呈现出一只立身高洁的蝉的形象,也让读者领悟到深刻的人生哲理,这也是虞世南此诗能够流传千古的重要原因。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 非是藉秋风全诗的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。