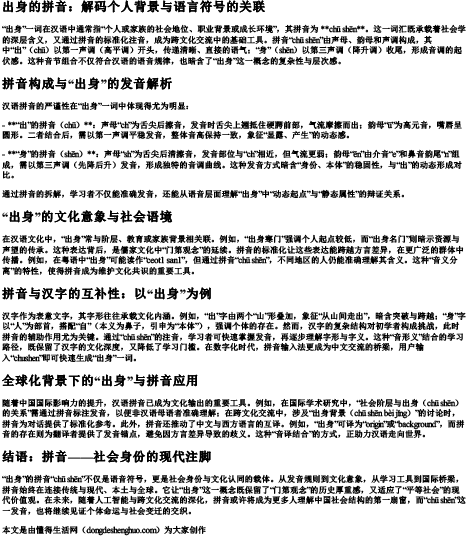

“出身”一词在汉语中通常指“个人或家族的社会地位、职业背景或成长环境”,其拼音为 **chū shēn**。这一词汇既承载着社会学的深层含义,又通过拼音的标准化注音,成为跨文化交流中的基础工具。拼音“chū shēn”由声母、韵母和声调构成,其中“出”(chū)以第一声调(高平调)开头,传递清晰、直接的语气;“身”(shēn)以第三声调(降升调)收尾,形成音调的起伏感。这种音节组合不仅符合汉语的语音规律,也暗含了“出身”这一概念的复杂性与层次感。

汉语拼音的严谨性在“出身”一词中体现得尤为明显:

- **“出”的拼音(chū)**:声母“ch”为舌尖后擦音,发音时舌尖上翘抵住硬腭前部,气流摩擦而出;韵母“ū”为高元音,嘴唇呈圆形。二者结合后,需以第一声调平稳发音,整体音高保持一致,象征“显露、产生”的动态感。

- **“身”的拼音(shēn)**:声母“sh”为舌尖后清擦音,发音部位与“ch”相近,但气流更弱;韵母“ēn”由介音“e”和鼻音韵尾“n”组成,需以第三声调(先降后升)发音,形成独特的音调曲线。这种发音方式暗含“身份、本体”的稳固性,与“出”的动态形成对比。

通过拼音的拆解,学习者不仅能准确发音,还能从语音层面理解“出身”中“动态起点”与“静态属性”的辩证关系。

在汉语文化中,“出身”常与阶层、教育或家族背景相关联。例如,“出身寒门”强调个人起点较低,而“出身名门”则暗示资源与声望的传承。这种表达背后,是儒家文化中“门第观念”的延续。拼音的标准化让这些表达能跨越方言差异,在更广泛的群体中传播。例如,在粤语中“出身”可能读作“ceot1 san1”,但通过拼音“chū shēn”,不同地区的人仍能准确理解其含义。这种“音义分离”的特性,使得拼音成为维护文化共识的重要工具。

汉字作为表意文字,其字形往往承载文化内涵。例如,“出”字由两个“山”形叠加,象征“从山间走出”,暗含突破与跨越;“身”字以“人”为部首,搭配“自”(本义为鼻子,引申为“本体”),强调个体的存在。然而,汉字的复杂结构对初学者构成挑战,此时拼音的辅助作用尤为关键。通过“chū shēn”的注音,学习者可快速掌握发音,再逐步理解字形与字义。这种“音形义”结合的学习路径,既保留了汉字的文化深度,又降低了学习门槛。在数字化时代,拼音输入法更成为中文交流的桥梁,用户输入“chushen”即可快速生成“出身”一词。

随着中国国际影响力的提升,汉语拼音已成为文化输出的重要工具。例如,在国际学术研究中,“社会阶层与出身(chū shēn)的关系”需通过拼音标注发音,以便非汉语母语者准确理解;在跨文化交流中,涉及“出身背景(chū shēn bèi jǐng)”的讨论时,拼音为对话提供了标准化参考。此外,拼音还推动了中文与西方语言的互译。例如,“出身”可译为“origin”或“background”,而拼音的存在则为翻译者提供了发音锚点,避免因方言差异导致的歧义。这种“音译结合”的方式,正助力汉语走向世界。

“出身”的拼音“chū shēn”不仅是语音符号,更是社会身份与文化认同的载体。从发音规则到文化意象,从学习工具到国际桥梁,拼音始终在连接传统与现代、本土与全球。它让“出身”这一概念既保留了“门第观念”的历史厚重感,又适应了“平等社会”的现代价值观。在未来,随着人工智能与跨文化交流的深化,拼音或许将成为更多人理解中国社会结构的第一扇窗,而“chū shēn”这一发音,也将继续见证个体命运与社会变迁的交织。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 出身的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。