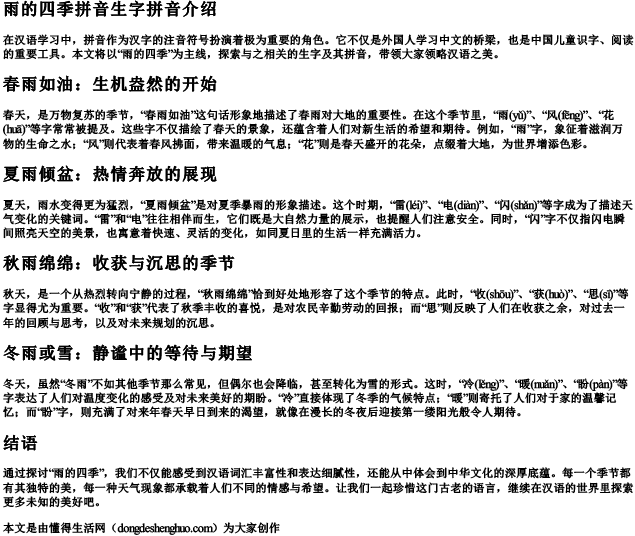

在汉语学习中,拼音作为汉字的注音符号扮演着极为重要的角色。它不仅是外国人学习中文的桥梁,也是中国儿童识字、阅读的重要工具。本文将以“雨的四季”为主线,探索与之相关的生字及其拼音,带领大家领略汉语之美。

春天,是万物复苏的季节,“春雨如油”这句话形象地描述了春雨对大地的重要性。在这个季节里,“雨(yǔ)”、“风(fēng)”、“花(huā)”等字常常被提及。这些字不仅描绘了春天的景象,还蕴含着人们对新生活的希望和期待。例如,“雨”字,象征着滋润万物的生命之水;“风”则代表着春风拂面,带来温暖的气息;“花”则是春天盛开的花朵,点缀着大地,为世界增添色彩。

夏天,雨水变得更为猛烈,“夏雨倾盆”是对夏季暴雨的形象描述。这个时期,“雷(léi)”、“电(diàn)”、“闪(shǎn)”等字成为了描述天气变化的关键词。“雷”和“电”往往相伴而生,它们既是大自然力量的展示,也提醒人们注意安全。同时,“闪”字不仅指闪电瞬间照亮天空的美景,也寓意着快速、灵活的变化,如同夏日里的生活一样充满活力。

秋天,是一个从热烈转向宁静的过程,“秋雨绵绵”恰到好处地形容了这个季节的特点。此时,“收(shōu)”、“获(huò)”、“思(sī)”等字显得尤为重要。“收”和“获”代表了秋季丰收的喜悦,是对农民辛勤劳动的回报;而“思”则反映了人们在收获之余,对过去一年的回顾与思考,以及对未来规划的沉思。

冬天,虽然“冬雨”不如其他季节那么常见,但偶尔也会降临,甚至转化为雪的形式。这时,“冷(lěng)”、“暖(nuǎn)”、“盼(pàn)”等字表达了人们对温度变化的感受及对未来美好的期盼。“冷”直接体现了冬季的气候特点;“暖”则寄托了人们对于家的温馨记忆;而“盼”字,则充满了对来年春天早日到来的渴望,就像在漫长的冬夜后迎接第一缕阳光般令人期待。

通过探讨“雨的四季”,我们不仅能感受到汉语词汇丰富性和表达细腻性,还能从中体会到中华文化的深厚底蕴。每一个季节都有其独特的美,每一种天气现象都承载着人们不同的情感与希望。让我们一起珍惜这门古老的语言,继续在汉语的世界里探索更多未知的美好吧。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 雨的四季拼音生字拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。