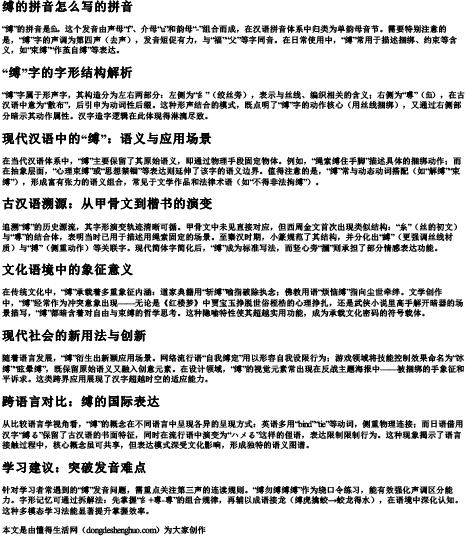

“缚”的拼音是fù。这个发音由声母“f”、介母“u”和韵母“-”组合而成,在汉语拼音体系中归类为单韵母音节。需要特别注意的是,“缚”字的声调为第四声(去声),发音短促有力,与“福”“父”等字同音。在日常使用中,“缚”常用于描述捆绑、约束等含义,如“束缚”“作茧自缚”等表达。

“缚”字属于形声字,其构造分为左右两部分:左侧为“纟”(绞丝旁),表示与丝线、编织相关的含义;右侧为“尃”(fū),在古汉语中意为“散布”,后引申为动词性后缀。这种形声结合的模式,既点明了“缚”字的动作核心(用丝线捆绑),又通过右侧部分暗示其动作属性。汉字造字逻辑在此体现得淋漓尽致。

在当代汉语体系中,“缚”主要保留了其原始语义,即通过物理手段固定物体。例如,“绳索缚住手脚”描述具体的捆绑动作;而在抽象层面,“心理束缚”或“思想禁锢”等表达则延伸了该字的语义边界。值得注意的是,“缚”常与动态动词搭配(如“解缚”“束缚”),形成富有张力的语义组合,常见于文学作品和法律术语(如“不得非法拘缚”)。

追溯“缚”的历史源流,其字形演变轨迹清晰可循。甲骨文中未见直接对应,但西周金文首次出现类似结构:“糸”(丝的初文)与“尃”的结合体,表明当时已用于描述用绳索固定的场景。至秦汉时期,小篆规范了其结构,并分化出“縛”(更强调丝线材质)与“搏”(侧重动作)等关联字。现代简体字简化后,“缚”成为标准写法,而竖心旁“摑”则承担了部分情感表达功能。

在传统文化中,“缚”承载着多重象征内涵:道家典籍用“斩缚”喻指破除执念;佛教用语“烦恼缚”指向尘世牵绊。文学创作中,“缚”经常作为冲突意象出现——无论是《红楼梦》中贾宝玉挣脱世俗桎梏的心理挣扎,还是武侠小说里高手解开暗器的场景描写,“缚”都暗含着对自由与束缚的哲学思考。这种隐喻特性使其超越实用功能,成为承载文化密码的符号载体。

随着语言发展,“缚”衍生出新颖应用场景。网络流行语“自我缚定”用以形容自我设限行为;游戏领域将技能控制效果命名为“冰缚”“眩晕缚”,既保留原始语义又融入创意元素。在设计领域,“缚”的视觉元素常出现在反战主题海报中——被捆绑的手象征和平诉求。这类跨界应用展现了汉字超越时空的适应能力。

从比较语言学视角看,“缚”的概念在不同语言中呈现各异的呈现方式:英语多用“bind”“tie”等动词,侧重物理连接;而日语借用汉字“縛る”保留了古汉语的书面特征,同时在流行语中演变为“ハメる”这样的俚语,表达限制限制行为。这种现象揭示了语言接触过程中,核心概念虽可共享,但表达模式深受文化影响,形成独特的语义图谱。

针对学习者常遇到的“缚”发音问题,需重点关注第三声的连读规则。“缚勿缚缚缚”作为绕口令练习,能有效强化声调区分能力。字形记忆可通过拆解法:先掌握“纟+尃-尃”的组合规律,再辅以成语接龙(缚虎擒蛟→蛟龙得水),在语境中深化认知。这种多模态学习法能显著提升掌握效率。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 缚的拼音怎么写的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。