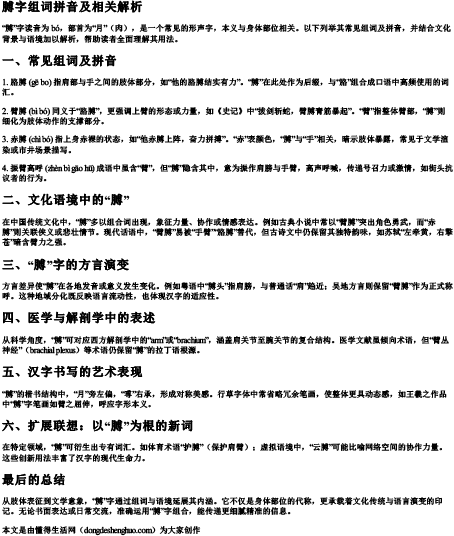

“膊”字读音为 bó,部首为“月”(肉),是一个常见的形声字,本义与身体部位相关。以下列举其常见组词及拼音,并结合文化背景与语境加以解析,帮助读者全面理解其用法。

1. 胳膊 (gē bo) 指肩部与手之间的肢体部分,如“他的胳膊结实有力”。“膊”在此处作为后缀,与“胳”组合成口语中高频使用的词汇。

2. 臂膊 (bì bó) 同义于“胳膊”,更强调上臂的形态或力量,如《史记》中“拔剑斩蛇,臂膊青筋暴起”。“臂”指整体臂部,“膊”则细化为肢体动作的支撑部分。

3. 赤膊 (chì bó) 指上身赤裸的状态,如“他赤膊上阵,奋力拼搏”。“赤”表颜色,“膊”与“手”相关,暗示肢体暴露,常见于文学渲染或市井场景描写。

4. 振臂高呼 (zhèn bì gāo hū) 成语中虽含“臂”,但“膊”隐含其中,意为振作肩膀与手臂,高声呼喊,传递号召力或激情,如街头抗议者的行为。

在中国传统文化中,“膊”多以组合词出现,象征力量、协作或情感表达。例如古典小说中常以“臂膊”突出角色勇武,而“赤膊”则关联侠义或悲壮情节。现代话语中,“臂膊”易被“手臂”“胳膊”替代,但古诗文中仍保留其独特韵味,如苏轼“左牵黄,右擎苍”暗含臂力之强。

方言差异使“膊”在各地发音或意义发生变化。例如粤语中“膊头”指肩膀,与普通话“肩”趋近;吴地方言则保留“臂膊”作为正式称呼。这种地域分化既反映语言流动性,也体现汉字的适应性。

从科学角度,“膊”可对应西方解剖学中的“arm”或“brachium”,涵盖肩关节至腕关节的复合结构。医学文献虽倾向术语,但“臂丛神经”(brachial plexus)等术语仍保留“膊”的拉丁语根源。

“膊”的楷书结构中,“月”旁左偏,“尃”右承,形成对称美感。行草字体中常省略冗余笔画,使整体更具动态感,如王羲之作品中“膊”字笔画如臂之屈伸,呼应字形本义。

在特定领域,“膊”可衍生出专有词汇。如体育术语“护膊”(保护肩臂);虚拟语境中,“云膊”可能比喻网络空间的协作力量。这些创新用法丰富了汉字的现代生命力。

从肢体表征到文学意象,“膊”字通过组词与语境延展其内涵。它不仅是身体部位的代称,更承载着文化传统与语言演变的印记。无论书面表达或日常交流,准确运用“膊”字组合,能传递更细腻精准的信息。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 膊字组词拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。