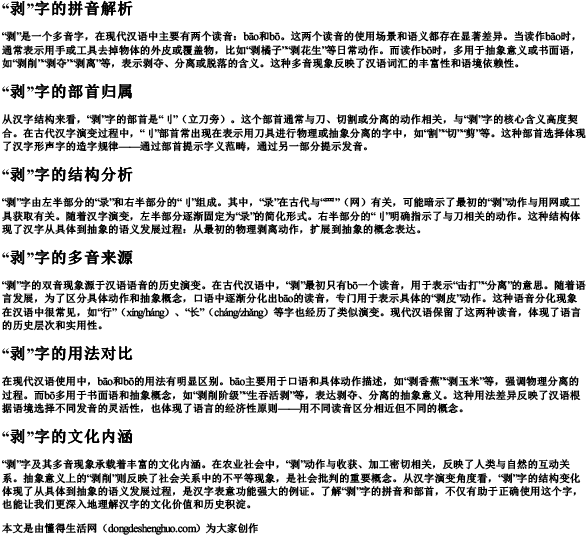

“剥”是一个多音字,在现代汉语中主要有两个读音:bāo和bō。这两个读音的使用场景和语义都存在显著差异。当读作bāo时,通常表示用手或工具去掉物体的外皮或覆盖物,比如“剥橘子”“剥花生”等日常动作。而读作bō时,多用于抽象意义或书面语,如“剥削”“剥夺”“剥离”等,表示剥夺、分离或脱落的含义。这种多音现象反映了汉语词汇的丰富性和语境依赖性。

从汉字结构来看,“剥”字的部首是“刂”(立刀旁)。这个部首通常与刀、切割或分离的动作相关,与“剥”字的核心含义高度契合。在古代汉字演变过程中,“刂”部首常出现在表示用刀具进行物理或抽象分离的字中,如“割”“切”“剪”等。这种部首选择体现了汉字形声字的造字规律——通过部首提示字义范畴,通过另一部分提示发音。

“剥”字由左半部分的“录”和右半部分的“刂”组成。其中,“录”在古代与“罒”(网)有关,可能暗示了最初的“剥”动作与用网或工具获取有关。随着汉字演变,左半部分逐渐固定为“录”的简化形式。右半部分的“刂”明确指示了与刀相关的动作。这种结构体现了汉字从具体到抽象的语义发展过程:从最初的物理剥离动作,扩展到抽象的概念表达。

“剥”字的双音现象源于汉语语音的历史演变。在古代汉语中,“剥”最初只有bō一个读音,用于表示“击打”“分离”的意思。随着语言发展,为了区分具体动作和抽象概念,口语中逐渐分化出bāo的读音,专门用于表示具体的“剥皮”动作。这种语音分化现象在汉语中很常见,如“行”(xíng/háng)、“长”(cháng/zhǎng)等字也经历了类似演变。现代汉语保留了这两种读音,体现了语言的历史层次和实用性。

在现代汉语使用中,bāo和bō的用法有明显区别。bāo主要用于口语和具体动作描述,如“剥香蕉”“剥玉米”等,强调物理分离的过程。而bō多用于书面语和抽象概念,如“剥削阶级”“生吞活剥”等,表达剥夺、分离的抽象意义。这种用法差异反映了汉语根据语境选择不同发音的灵活性,也体现了语言的经济性原则——用不同读音区分相近但不同的概念。

“剥”字及其多音现象承载着丰富的文化内涵。在农业社会中,“剥”动作与收获、加工密切相关,反映了人类与自然的互动关系。抽象意义上的“剥削”则反映了社会关系中的不平等现象,是社会批判的重要概念。从汉字演变角度看,“剥”字的结构变化体现了从具体到抽象的语义发展过程,是汉字表意功能强大的例证。了解“剥”字的拼音和部首,不仅有助于正确使用这个字,也能让我们更深入地理解汉字的文化价值和历史积淀。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 剥的拼音部首怎么读Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。