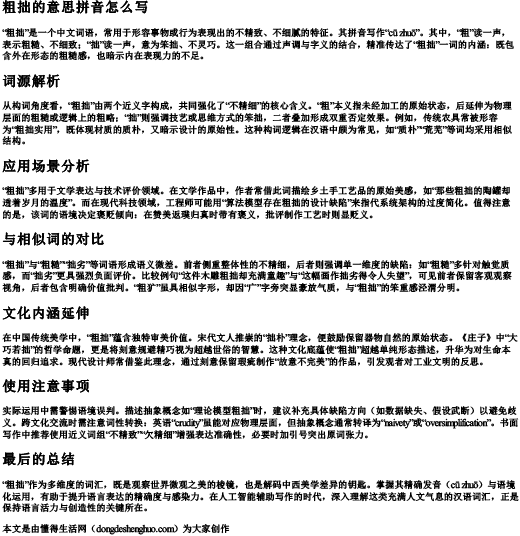

“粗拙”是一个中文词语,常用于形容事物或行为表现出的不精致、不细腻的特征。其拼音写作“cū zhuō”。其中,“粗”读一声,表示粗糙、不细致;“拙”读一声,意为笨拙、不灵巧。这一组合通过声调与字义的结合,精准传达了“粗拙”一词的内涵:既包含外在形态的粗糙感,也暗示内在表现力的不足。

从构词角度看,“粗拙”由两个近义字构成,共同强化了“不精细”的核心含义。“粗”本义指未经加工的原始状态,后延伸为物理层面的粗糙或逻辑上的粗略;“拙”则强调技艺或思维方式的笨拙,二者叠加形成双重否定效果。例如,传统农具常被形容为“粗拙实用”,既体现材质的质朴,又暗示设计的原始性。这种构词逻辑在汉语中颇为常见,如“质朴”“荒芜”等词均采用相似结构。

“粗拙”多用于文学表达与技术评价领域。在文学作品中,作者常借此词描绘乡土手工艺品的原始美感,如“那些粗拙的陶罐却透着岁月的温度”。而在现代科技领域,工程师可能用“算法模型存在粗拙的设计缺陷”来指代系统架构的过度简化。值得注意的是,该词的语境决定褒贬倾向:在赞美返璞归真时带有褒义,批评制作工艺时则显贬义。

“粗拙”与“粗糙”“拙劣”等词语形成语义微差。前者侧重整体性的不精细,后者则强调单一维度的缺陷:如“粗糙”多针对触觉质感,而“拙劣”更具强烈负面评价。比较例句“这件木雕粗拙却充满童趣”与“这幅画作拙劣得令人失望”,可见前者保留客观观察视角,后者包含明确价值批判。“粗犷”虽具相似字形,却因“广”字旁突显豪放气质,与“粗拙”的笨重感泾渭分明。

在中国传统美学中,“粗拙”蕴含独特审美价值。宋代文人推崇的“拙朴”理念,便鼓励保留器物自然的原始状态。《庄子》中“大巧若拙”的哲学命题,更是将刻意规避精巧视为超越世俗的智慧。这种文化底蕴使“粗拙”超越单纯形态描述,升华为对生命本真的回归追求。现代设计师常借鉴此理念,通过刻意保留瑕疵制作“故意不完美”的作品,引发观者对工业文明的反思。

实际运用中需警惕语境误判。描述抽象概念如“理论模型粗拙”时,建议补充具体缺陷方向(如数据缺失、假设武断)以避免歧义。跨文化交流时需注意词性转换:英语“crudity”虽能对应物理层面,但抽象概念通常转译为“naivety”或“oversimplification”。书面写作中推荐使用近义词组“不精致”“欠精细”增强表达准确性,必要时加引号突出原词张力。

“粗拙”作为多维度的词汇,既是观察世界微观之美的棱镜,也是解码中西美学差异的钥匙。掌握其精确发音(cū zhuō)与语境化运用,有助于提升语言表达的精确度与感染力。在人工智能辅助写作的时代,深入理解这类充满人文气息的汉语词汇,正是保持语言活力与创造性的关键所在。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 粗拙的意思拼音怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。