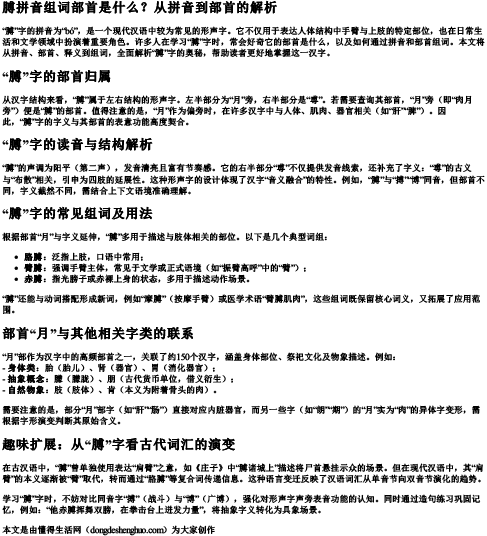

“膊”字的拼音为“bó”,是一个现代汉语中较为常见的形声字。它不仅用于表达人体结构中手臂与上肢的特定部位,也在日常生活和文学领域中扮演着重要角色。许多人在学习“膊”字时,常会好奇它的部首是什么,以及如何通过拼音和部首组词。本文将从拼音、部首、释义到组词,全面解析“膊”字的奥秘,帮助读者更好地掌握这一汉字。

从汉字结构来看,“膊”属于左右结构的形声字。左半部分为“月”旁,右半部分是“尃”。若需要查询其部首,“月”旁(即“肉月旁”)便是“膊”的部首。值得注意的是,“月”作为偏旁时,在许多汉字中与人体、肌肉、器官相关(如“肝”“脾”)。因此,“膊”字的字义与其部首的表意功能高度契合。

“膊”的声调为阳平(第二声),发音清亮且富有节奏感。它的右半部分“尃”不仅提供发音线索,还补充了字义:“尃”的古义与“布散”相关,引申为四肢的延展性。这种形声字的设计体现了汉字“音义融合”的特性。例如,“膊”与“搏”“博”同音,但部首不同,字义截然不同,需结合上下文语境准确理解。

根据部首“月”与字义延伸,“膊”多用于描述与肢体相关的部位。以下是几个典型词组:

“膊”还能与动词搭配形成新词,例如“摩膊”(按摩手臂)或医学术语“臂膊肌肉”,这些组词既保留核心词义,又拓展了应用范围。

“月”部作为汉字中的高频部首之一,关联了约150个汉字,涵盖身体部位、祭祀文化及物象描述。例如:

- 身体类:胎(胎儿)、肾(器官)、胃(消化器官);

- 抽象概念:朦(朦胧)、朋(古代货币单位,借义衍生);

- 自然物象:肢(肢体)、肯(本义为附着骨头的肉)。

需要注意的是,部分“月”部字(如“肝”“肠”)直接对应内脏器官,而另一些字(如“朗”“期”)的“月”实为“肉”的异体字变形,需根据字形演变判断其原始含义。

在古汉语中,“膊”曾单独使用表达“肩臂”之意,如《庄子》中“膊诸城上”描述将尸首悬挂示众的场景。但在现代汉语中,其“肩臂”的本义逐渐被“臂”取代,转而通过“胳膊”等复合词传递信息。这种语言变迁反映了汉语词汇从单音节向双音节演化的趋势。

学习“膊”字时,不妨对比同音字“搏”(战斗)与“博”(广博),强化对形声字声旁表音功能的认知。同时通过造句练习巩固记忆,例如:“他赤膊挥舞双膀,在拳击台上迸发力量”,将抽象字义转化为具象场景。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 膊拼音组词部首是什么Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。