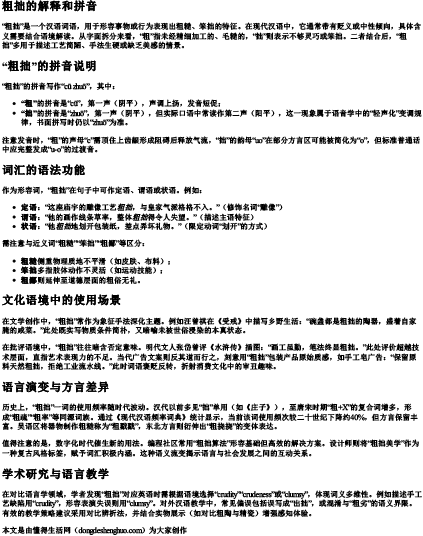

“粗拙”是一个汉语词语,用于形容事物或行为表现出粗糙、笨拙的特征。在现代汉语中,它通常带有贬义或中性倾向,具体含义需要结合语境解读。从字面拆分来看,“粗”指未经精细加工的、毛糙的,“拙”则表示不够灵巧或笨拙。二者结合后,“粗拙”多用于描述工艺简陋、手法生硬或缺乏美感的情景。

“粗拙”的拼音写作“cū zhuō”,其中:

注意发音时,“粗”的声母“c”需顶住上齿龈形成阻碍后释放气流,“拙”的韵母“uo”在部分方言区可能被简化为“o”,但标准普通话中应完整发成“u-o”的过渡音。

作为形容词,“粗拙”在句子中可作定语、谓语或状语。例如:

需注意与近义词“粗糙”“笨拙”“粗鄙”等区分:

在文学创作中,“粗拙”常作为象征手法深化主题。例如汪曾祺在《受戒》中描写乡野生活:“碗盏都是粗拙的陶器,盛着自家腌的咸菜。”此处既实写物质条件简朴,又暗喻未被世俗浸染的本真状态。

在批评语境中,“粗拙”往往暗含否定意味。明代文人张岱曾评《水浒传》插图:“画工虽勤,笔法终显粗拙。”此处评价超越技术层面,直指艺术表现力的不足。当代广告文案则反其道而行之,刻意用“粗拙”包装产品原始质感,如手工皂广告:“保留原料天然粗拙,拒绝工业流水线。”此时词语褒贬反转,折射消费文化中的审丑趣味。

历史上,“粗拙”一词的使用频率随时代波动。汉代以前多见“拙”单用(如《庄子》),至唐宋时期“粗+X”的复合词增多,形成“粗疏”“粗率”等同源词族。通过《现代汉语频率词典》统计显示,当前该词使用频次较二十世纪下降约40%,但方言保留丰富。吴语区将器物制作粗糙称为“粗戳戳”,东北方言则衍伸出“粗挠挠”的变体表达。

值得注意的是,数字化时代催生新的用法。编程社区常用“粗拙算法”形容基础但高效的解决方案。设计师则将“粗拙美学”作为一种复古风格标签,赋予词汇积极内涵。这种语义流变揭示语言与社会发展之间的互动关系。

在对比语言学领域,学者发现“粗拙”对应英语时需根据语境选择“crudity”“crudeness”或“clumsy”,体现词义多维性。例如描述手工艺缺陷用“crudity”,形容表演失误则用“clumsy”。对外汉语教学中,常见偏误包括误写成“出拙”,或混淆与“粗劣”的语义界限。有效的教学策略建议采用对比辨析法,并结合实物展示(如对比粗陶与精瓷)增强感知体验。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 粗拙的解释和拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。