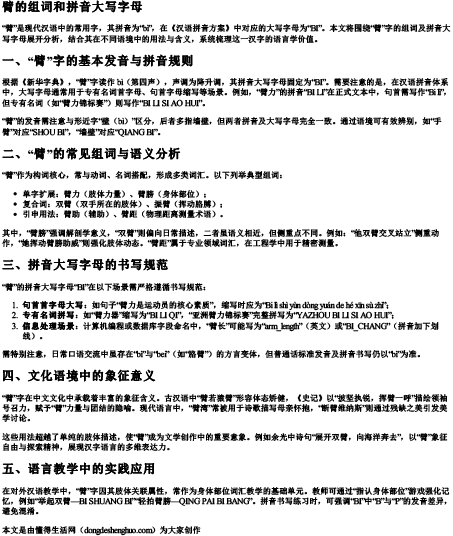

“臂”是现代汉语中的常用字,其拼音为“bì”,在《汉语拼音方案》中对应的大写字母为“BI”。本文将围绕“臂”字的组词及拼音大写字母展开分析,结合其在不同语境中的用法与含义,系统梳理这一汉字的语言学价值。

根据《新华字典》,“臂”字读作 bì(第四声),声调为降升调,其拼音大写字母固定为“BI”。需要注意的是,在汉语拼音体系中,大写字母通常用于专有名词首字母、句首字母缩写等场景。例如,“臂力”的拼音“BI LI”在正式文本中,句首需写作“Bi lì”,但专有名词(如“臂力锦标赛”)则写作“BI LI SI AO HUI”。

“臂”的发音需注意与形近字“壁(bì)”区分,后者多指墙壁,但两者拼音及大写字母完全一致。通过语境可有效辨别,如“手臂”对应“SHOU BI”,“墙壁”对应“QIANG BI”。

“臂”作为构词核心,常与动词、名词搭配,形成多类词汇。以下列举典型组词:

其中,“臂膀”强调解剖学意义,“双臂”则偏向日常描述,二者虽语义相近,但侧重点不同。例如:“他双臂交叉站立”侧重动作,“她挥动臂膀助威”则强化肢体动态。“臂距”属于专业领域词汇,在工程学中用于精密测量。

“臂”的拼音大写字母“BI”在以下场景需严格遵循书写规范:

需特别注意,日常口语交流中虽存在“bì”与“bei”(如“胳臂”)的方言变体,但普通话标准发音及拼音书写仍以“bì”为准。

“臂”字在中文文化中承载着丰富的象征含义。古汉语中“臂若猿臂”形容体态矫健,《史记》以“披坚执锐,挥臂一呼”描绘领袖号召力,赋予“臂”力量与团结的隐喻。现代语言中,“臂湾”常被用于诗歌描写母亲怀抱,“断臂维纳斯”则通过残缺之美引发美学讨论。

这些用法超越了单纯的肢体描述,使“臂”成为文学创作中的重要意象。例如余光中诗句“展开双臂,向海洋奔去”,以“臂”象征自由与探索精神,展现汉字语言的多维表达力。

在对外汉语教学中,“臂”字因其肢体关联属性,常作为身体部位词汇教学的基础单元。教师可通过“指认身体部位”游戏强化记忆,例如“举起双臂—BI SHUANG BI”“轻拍臂膀—QING PAI BI BANG”。拼音书写练习时,可强调“BI”中“B”与“P”的发音差异,避免混淆。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 臂的组词和拼音大写字母Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。