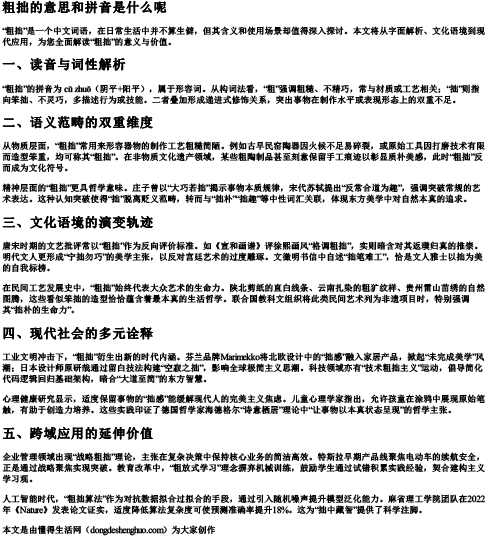

“粗拙”是一个中文词语,在日常生活中并不算生僻,但其含义和使用场景却值得深入探讨。本文将从字面解析、文化语境到现代应用,为您全面解读“粗拙”的意义与价值。

“粗拙”的拼音为 cū zhuō(阴平+阳平),属于形容词。从构词法看,“粗”强调粗糙、不精巧,常与材质或工艺相关;“拙”则指向笨拙、不灵巧,多描述行为或技能。二者叠加形成递进式修饰关系,突出事物在制作水平或表现形态上的双重不足。

从物质层面,“粗拙”常用来形容器物的制作工艺粗糙简陋。例如古早民窑陶器因火候不足易碎裂,或原始工具因打磨技术有限而造型笨重,均可称其“粗拙”。在非物质文化遗产领域,某些粗陶制品甚至刻意保留手工痕迹以彰显质朴美感,此时“粗拙”反而成为文化符号。

精神层面的“粗拙”更具哲学意味。庄子曾以“大巧若拙”揭示事物本质规律,宋代苏轼提出“反常合道为趣”,强调突破常规的艺术表达。这种认知突破使得“拙”脱离贬义范畴,转而与“拙朴”“拙趣”等中性词汇关联,体现东方美学中对自然本真的追求。

唐宋时期的文艺批评常以“粗拙”作为反向评价标准。如《宣和画谱》评徐熙画风“格调粗拙”,实则暗含对其返璞归真的推崇。明代文人更形成“宁拙勿巧”的美学主张,以反对宫廷艺术的过度雕琢。文徵明书信中自述“拙笔难工”,恰是文人雅士以拙为美的自我标榜。

在民间工艺发展史中,“粗拙”始终代表大众艺术的生命力。陕北剪纸的直白线条、云南扎染的粗犷纹样、贵州雷山苗绣的自然图腾,这些看似笨拙的造型恰恰蕴含着最本真的生活哲学。联合国教科文组织将此类民间艺术列为非遗项目时,特别强调其“拙朴的生命力”。

工业文明冲击下,“粗拙”衍生出新的时代内涵。芬兰品牌Marimekko将北欧设计中的“拙感”融入家居产品,掀起“未完成美学”风潮;日本设计师原研哉通过留白技法构建“空寂之拙”,影响全球极简主义思潮。科技领域亦有“技术粗拙主义”运动,倡导简化代码逻辑回归基础架构,暗合“大道至简”的东方智慧。

心理健康研究显示,适度保留事物的“拙感”能缓解现代人的完美主义焦虑。儿童心理学家指出,允许孩童在涂鸦中展现原始笔触,有助于创造力培养。这些实践印证了德国哲学家海德格尔“诗意栖居”理论中“让事物以本真状态呈现”的哲学主张。

企业管理领域出现“战略粗拙”理论,主张在复杂决策中保持核心业务的简洁高效。特斯拉早期产品线聚焦电动车的续航安全,正是通过战略聚焦实现突破。教育改革中,“粗放式学习”理念摒弃机械训练,鼓励学生通过试错积累实践经验,契合建构主义学习观。

人工智能时代,“粗拙算法”作为对抗数据拟合过拟合的手段,通过引入随机噪声提升模型泛化能力。麻省理工学院团队在2022年《Nature》发表论文证实,适度降低算法复杂度可使预测准确率提升18%。这为“拙中藏智”提供了科学注脚。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。