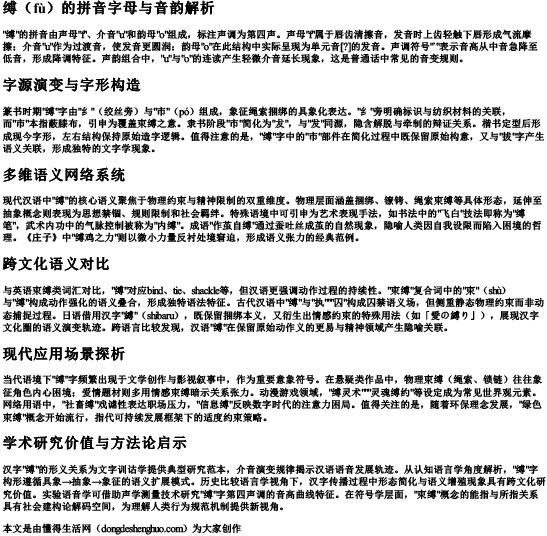

"缚"的拼音由声母"f"、介音"u"和韵母"o"组成,标注声调为第四声。声母"f"属于唇齿清擦音,发音时上齿轻触下唇形成气流摩擦;介音"u"作为过渡音,使发音更圆润;韵母"o"在此结构中实际呈现为单元音[?]的发音。声调符号"ˋ"表示音高从中音急降至低音,形成降调特征。声韵组合中,"u"与"o"的连读产生轻微介音延长现象,这是普通话中常见的音变规则。

篆书时期"缚"字由"纟"(绞丝旁)与"巿"(pó)组成,象征绳索捆绑的具象化表达。"纟"旁明确标识与纺织材料的关联,而"巿"本指蔽膝布,引申为覆盖束缚之意。隶书阶段"巿"简化为"犮",与"发"同源,隐含解脱与牵制的辩证关系。楷书定型后形成现今字形,左右结构保持原始造字逻辑。值得注意的是,"缚"字中的"巿"部件在简化过程中既保留原始构意,又与"拔"字产生语义关联,形成独特的文字学现象。

现代汉语中"缚"的核心语义聚焦于物理约束与精神限制的双重维度。物理层面涵盖捆绑、镣铐、绳索束缚等具体形态,延伸至抽象概念则表现为思想禁锢、规则限制和社会羁绊。特殊语境中可引申为艺术表现手法,如书法中的"飞白"技法即称为"缚笔",武术内功中的气脉控制被称为"内缚"。成语"作茧自缚"通过蚕吐丝成茧的自然现象,隐喻人类因自我设限而陷入困境的哲理。《庄子》中"缚鸡之力"则以微小力量反衬处境窘迫,形成语义张力的经典范例。

与英语束缚类词汇对比,"缚"对应bind、tie、shackle等,但汉语更强调动作过程的持续性。"束缚"复合词中的"束"(shù)与"缚"构成动作强化的语义叠合,形成独特语法特征。古代汉语中"缚"与"执"""囚"构成囚禁语义场,但侧重静态物理约束而非动态捕捉过程。日语借用汉字"縛"(shibaru),既保留捆绑本义,又衍生出情感约束的特殊用法(如「愛の縛り」),展现汉字文化圈的语义演变轨迹。跨语言比较发现,汉语"缚"在保留原始动作义的更易与精神领域产生隐喻关联。

当代语境下"缚"字频繁出现于文学创作与影视叙事中,作为重要意象符号。在悬疑类作品中,物理束缚(绳索、锁链)往往象征角色内心困境;爱情题材则多用情感束缚暗示关系张力。动漫游戏领域,"缚灵术"""灵魂缚约"等设定成为常见世界观元素。网络用语中,"社畜缚"戏谑性表达职场压力,"信息缚"反映数字时代的注意力困局。值得关注的是,随着环保理念发展,"绿色束缚"概念开始流行,指代可持续发展框架下的适度约束策略。

汉字"缚"的形义关系为文字训诂学提供典型研究范本,介音演变规律揭示汉语语音发展轨迹。从认知语言学角度解析,"缚"字构形遵循具象→抽象→象征的语义扩展模式。历史比较语言学视角下,汉字传播过程中形态简化与语义增殖现象具有跨文化研究价值。实验语音学可借助声学测量技术研究"缚"字第四声调的音高曲线特征。在符号学层面,"束缚"概念的能指与所指关系具有社会建构论解码空间,为理解人类行为规范机制提供新视角。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 缚的拼音字母Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。