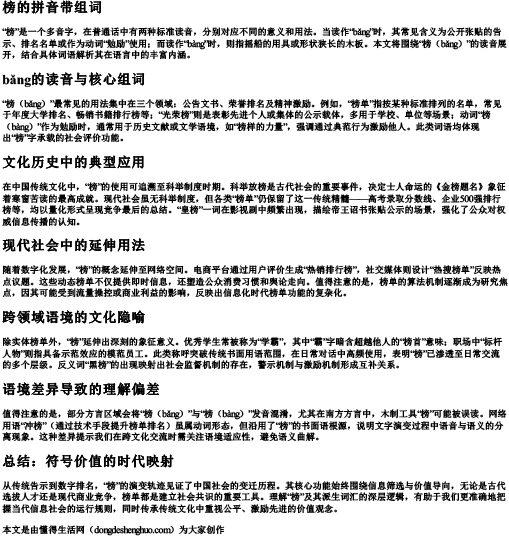

“榜”是一个多音字,在普通话中有两种标准读音,分别对应不同的意义和用法。当读作“bǎng”时,其常见含义为公开张贴的告示、排名名单或作为动词“勉励”使用;而读作“bàng”时,则指摇船的用具或形状狭长的木板。本文将围绕“榜(bǎng)”的读音展开,结合具体词语解析其在语言中的丰富内涵。

“榜(bǎng)”最常见的用法集中在三个领域:公告文书、荣誉排名及精神激励。例如,“榜单”指按某种标准排列的名单,常见于年度大学排名、畅销书籍排行榜等;“光荣榜”则是表彰先进个人或集体的公示载体,多用于学校、单位等场景;动词“榜(bàng)”作为勉励时,通常用于历史文献或文学语境,如“榜样的力量”,强调通过典范行为激励他人。此类词语均体现出“榜”字承载的社会评价功能。

在中国传统文化中,“榜”的使用可追溯至科举制度时期。科举放榜是古代社会的重要事件,决定士人命运的《金榜题名》象征着寒窗苦读的最高成就。现代社会虽无科举制度,但各类“榜单”仍保留了这一传统精髓——高考录取分数线、企业500强排行榜等,均以量化形式呈现竞争最后的总结。“皇榜”一词在影视剧中频繁出现,描绘帝王诏书张贴公示的场景,强化了公众对权威信息传播的认知。

随着数字化发展,“榜”的概念延伸至网络空间。电商平台通过用户评价生成“热销排行榜”,社交媒体则设计“热搜榜单”反映热点议题。这些动态榜单不仅提供即时信息,还塑造公众消费习惯和舆论走向。值得注意的是,榜单的算法机制逐渐成为研究焦点,因其可能受到流量操控或商业利益的影响,反映出信息化时代榜单功能的复杂化。

除实体榜单外,“榜”延伸出深刻的象征意义。优秀学生常被称为“学霸”,其中“霸”字暗含超越他人的“榜首”意味;职场中“标杆人物”则指具备示范效应的模范员工。此类称呼突破传统书面用语范围,在日常对话中高频使用,表明“榜”已渗透至日常交流的多个层级。反义词“黑榜”的出现映射出社会监督机制的存在,警示机制与激励机制形成互补关系。

值得注意的是,部分方言区域会将“榜(bǎng)”与“榜(bàng)”发音混淆,尤其在南方方言中,木制工具“榜”可能被误读。网络用语“冲榜”(通过技术手段提升榜单排名)虽属动词形态,但沿用了“榜”的书面语根源,说明文字演变过程中语音与语义的分离现象。这种差异提示我们在跨文化交流时需关注语境适应性,避免语义曲解。

从传统告示到数字排名,“榜”的演变轨迹见证了中国社会的变迁历程。其核心功能始终围绕信息筛选与价值导向,无论是古代选拔人才还是现代商业竞争,榜单都是建立社会共识的重要工具。理解“榜”及其派生词汇的深层逻辑,有助于我们更准确地把握当代信息社会的运行规则,同时传承传统文化中重视公平、激励先进的价值观念。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 榜的拼音带组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。