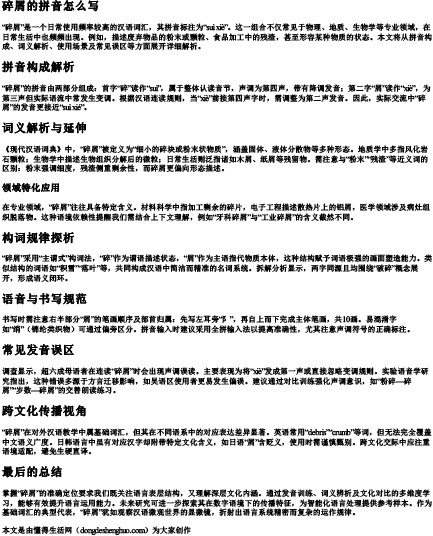

“碎屑”是一个日常使用频率较高的汉语词汇,其拼音标注为“suì xiè”。这一组合不仅常见于物理、地质、生物学等专业领域,在日常生活中也频频出现。例如,描述废弃物品的粉末或颗粒、食品加工中的残渣,甚至形容某种物质的状态。本文将从拼音构成、词义解析、使用场景及常见误区等方面展开详细解析。

“碎屑”的拼音由两部分组成:首字“碎”读作“suì”,属于整体认读音节,声调为第四声,带有降调发音;第二字“屑”读作“xiè”,为第三声但实际语流中常发生变调。根据汉语连读规则,当“xiè”前接第四声字时,需调整为第二声发音。因此,实际交流中“碎屑”的发音更接近“suì xié”。

《现代汉语词典》中,“碎屑”被定义为“细小的碎块或粉末状物质”,涵盖固体、液体分散物等多种形态。地质学中多指风化岩石颗粒;生物学中描述生物组织分解后的微粒;日常生活则泛指诸如木屑、纸屑等残留物。需注意与“粉末”“残渣”等近义词的区别:粉末强调细度,残渣侧重剩余性,而碎屑更偏向形态描述。

在专业领域,“碎屑”往往具备特定含义。材料科学中指加工剩余的碎片,电子工程描述散热片上的铝屑,医学领域涉及病灶组织脱落物。这种语境依赖性提醒我们需结合上下文理解,例如“牙科碎屑”与“工业碎屑”的含义截然不同。

“碎屑”采用“主谓式”构词法,“碎”作为谓语描述状态,“屑”作为主语指代物质本体,这种结构赋予词语极强的画面塑造能力。类似结构的词语如“积雪”“落叶”等,共同构成汉语中简洁而精准的名词系统。拆解分析显示,两字同源且均围绕“破碎”概念展开,形成语义闭环。

书写时需注意右半部分“屑”的笔画顺序及部首归属:先写左耳旁“阝”,再自上而下完成主体笔画,共10画。易混淆字如“绡”(锦纶类织物)可通过偏旁区分。拼音输入时建议采用全拼输入法以提高准确性,尤其注意声调符号的正确标注。

调查显示,超六成母语者在连读“碎屑”时会出现声调误读。主要表现为将“xiè”发成第一声或直接忽略变调规则。实验语音学研究指出,这种错误多源于方言迁移影响,如吴语区使用者更易发生偏误。建议通过对比训练强化声调意识,如“粉碎—碎屑”“岁数—碎屑”的交替朗读练习。

“碎屑”在对外汉语教学中属基础词汇,但其在不同语系中的对应表达差异显著。英语常用“debris”“crumb”等词,但无法完全覆盖中文语义广度。日韩语言中虽有对应汉字却附带特定文化含义,如日语“屑”含贬义,使用时需谨慎甄别。跨文化交际中应注重语境适配,避免生硬直译。

掌握“碎屑”的准确定位要求我们既关注语言表层结构,又理解深层文化内涵。通过发音训练、词义辨析及文化对比的多维度学习,能够有效提升语言运用能力。未来研究可进一步探索其在数字语境下的传播特征,为智能化语言处理提供参考样本。作为基础词汇的典型代表,“碎屑”犹如观察汉语微观世界的显微镜,折射出语言系统精密而复杂的运作规律。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 碎屑的拼音怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。