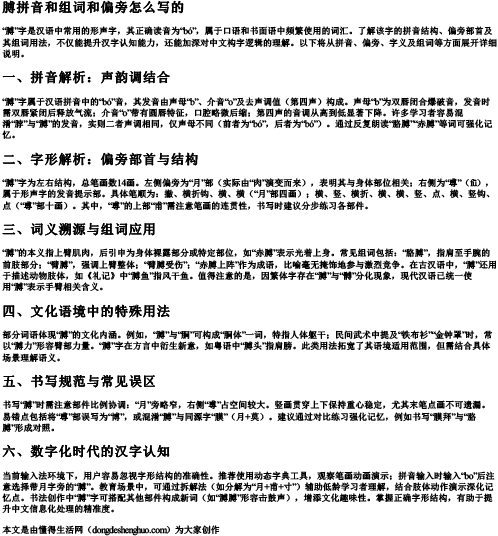

“膊”字是汉语中常用的形声字,其正确读音为“bó”,属于口语和书面语中频繁使用的词汇。了解该字的拼音结构、偏旁部首及其组词用法,不仅能提升汉字认知能力,还能加深对中文构字逻辑的理解。以下将从拼音、偏旁、字义及组词等方面展开详细说明。

“膊”字属于汉语拼音中的“bó”音,其发音由声母“b”、介音“o”及去声调值(第四声)构成。声母“b”为双唇闭合爆破音,发音时需双唇紧闭后释放气流;介音“o”带有圆唇特征,口腔略微后缩;第四声的音调从高到低显著下降。许多学习者容易混淆“脖”与“膊”的发音,实则二者声调相同,仅声母不同(前者为“bó”,后者为“bó”)。通过反复朗读“胳膊”“赤膊”等词可强化记忆。

“膊”字为左右结构,总笔画数14画。左侧偏旁为“月”部(实际由“肉”演变而来),表明其与身体部位相关;右侧为“尃”(fū),属于形声字的发音提示部。具体笔顺为:撇、横折钩、横、横(“月”部四画);横、竖、横折、横、横、竖、点、横、竖钩、点(“尃”部十画)。其中,“尃”的上部“甫”需注意笔画的连贯性,书写时建议分步练习各部件。

“膊”的本义指上臂肌肉,后引申为身体裸露部分或特定部位,如“赤膊”表示光着上身。常见组词包括:“胳膊”,指肩至手腕的前肢部分;“臂膊”,强调上臂整体;“臂膊受伤”;“赤膊上阵”作为成语,比喻毫无掩饰地参与激烈竞争。在古汉语中,“膊”还用于描述动物肢体,如《礼记》中“膊鱼”指风干鱼。值得注意的是,因繁体字存在“膊”与“髆”分化现象,现代汉语已统一使用“膊”表示手臂相关含义。

部分词语体现“膊”的文化内涵。例如,“膊”与“胴”可构成“胴体”一词,特指人体躯干;民间武术中提及“铁布衫”“金钟罩”时,常以“膊力”形容臂部力量。“膊”字在方言中衍生新意,如粤语中“膊头”指肩膀。此类用法拓宽了其语境适用范围,但需结合具体场景理解语义。

书写“膊”时需注意部件比例协调:“月”旁略窄,右侧“尃”占空间较大。竖画贯穿上下保持重心稳定,尤其末笔点画不可遗漏。易错点包括将“尃”部误写为“博”,或混淆“膊”与同源字“膜”(月+莫)。建议通过对比练习强化记忆,例如书写“膜拜”与“胳膊”形成对照。

当前输入法环境下,用户容易忽视字形结构的准确性。推荐使用动态字典工具,观察笔画动画演示;拼音输入时输入“bo”后注意选择带月字旁的“膊”。教育场景中,可通过拆解法(如分解为“月+甫+寸”)辅助低龄学习者理解,结合肢体动作演示深化记忆点。书法创作中“膊”字可搭配其他部件构成新词(如“膊膊”形容击鼓声),增添文化趣味性。掌握正确字形结构,有助于提升中文信息化处理的精准度。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。