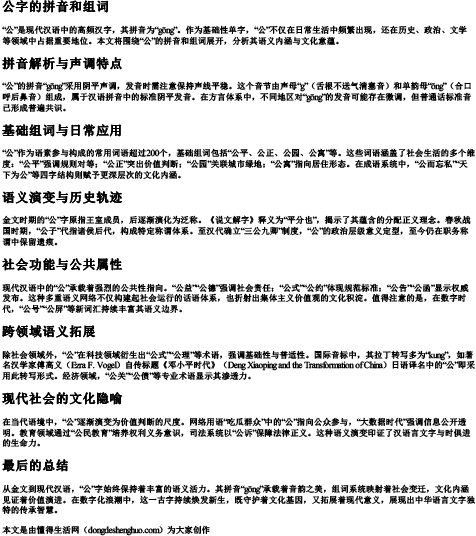

“公”是现代汉语中的高频汉字,其拼音为“gōng”。作为基础性单字,“公”不仅在日常生活中频繁出现,还在历史、政治、文学等领域中占据重要地位。本文将围绕“公”的拼音和组词展开,分析其语义内涵与文化意蕴。

“公”的拼音“gōng”采用阴平声调,发音时需注意保持声线平稳。这个音节由声母“g”(舌根不送气清塞音)和单韵母“ōng”(合口呼后鼻音)组成,属于汉语拼音中的标准阴平发音。在方言体系中,不同地区对“gōng”的发音可能存在微调,但普通话标准音已形成普遍共识。

“公”作为语素参与构成的常用词语超过200个,基础组词包括“公平、公正、公园、公寓”等。这些词语涵盖了社会生活的多个维度:“公平”强调规则对等;“公正”突出价值判断;“公园”关联城市绿地;“公寓”指向居住形态。在成语系统中,“公而忘私”“天下为公”等四字结构则赋予更深层次的文化内涵。

金文时期的“公”字原指王室成员,后逐渐演化为泛称。《说文解字》释义为“平分也”,揭示了其蕴含的分配正义理念。春秋战国时期,“公子”代指诸侯后代,构成特定称谓体系。至汉代确立“三公九卿”制度,“公”的政治层级意义定型,至今仍在职务称谓中保留遗痕。

现代汉语中的“公”承载着强烈的公共性指向。“公益”“公德”强调社会责任;“公式”“公约”体现规范标准;“公告”“公函”显示权威发布。这种多重语义网络不仅构建起社会运行的话语体系,也折射出集体主义价值观的文化积淀。值得注意的是,在数字时代,“公号”“公屏”等新词汇持续丰富其语义边界。

除社会领域外,“公”在科技领域衍生出“公式”“公理”等术语,强调基础性与普适性。国际音标中,其拉丁转写多为“kung”,如著名汉学家傅高义(Ezra F. Vogel)自传标题《邓小平时代》(Deng Xiaoping and the Transformation of China)日语译名中的“公”即采用此转写形式。经济领域,“公关”“公债”等专业术语显示其渗透力。

在当代语境中,“公”逐渐演变为价值判断的尺度。网络用语“吃瓜群众”中的“公”指向公众参与,“大数据时代”强调信息公开透明。教育领域通过“公民教育”培养权利义务意识,司法系统以“公诉”保障法律正义。这种语义演变印证了汉语言文字与时俱进的生命力。

从金文到现代汉语,“公”字始终保持着丰富的语义活力。其拼音“gōng”承载着音韵之美,组词系统映射着社会变迁,文化内涵见证着价值演进。在数字化浪潮中,这一古字持续焕发新生,既守护着文化基因,又拓展着现代意义,展现出中华语言文字独特的传承智慧。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 公字的拼音和组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。