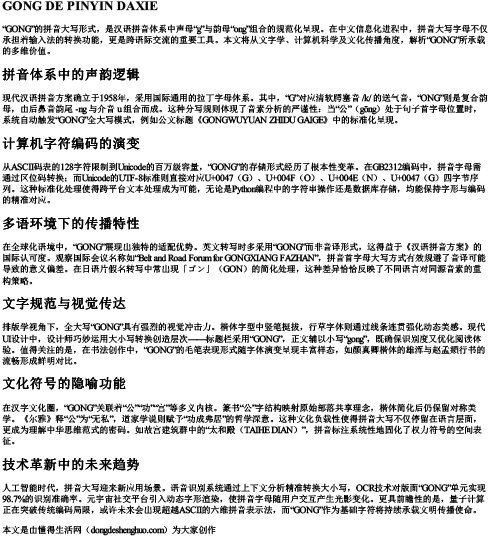

“GONG”的拼音大写形式,是汉语拼音体系中声母“g”与韵母“ong”组合的规范化呈现。在中文信息化进程中,拼音大写字母不仅承担着输入法的转换功能,更是跨语际交流的重要工具。本文将从文字学、计算机科学及文化传播角度,解析“GONG”所承载的多维价值。

现代汉语拼音方案确立于1958年,采用国际通用的拉丁字母体系。其中,“G”对应清软腭塞音 /k/ 的送气音,“ONG”则是复合韵母,由后鼻音韵尾 -ng 与介音 u 组合而成。这种分写规则体现了音素分析的严谨性:当“公”(gōng)处于句子首字母位置时,系统自动触发“GONG”全大写模式,例如公文标题《GONGWUYUAN ZHIDU GAIGE》中的标准化呈现。

从ASCII码表的128字符限制到Unicode的百万级容量,“GONG”的存储形式经历了根本性变革。在GB2312编码中,拼音字母需通过区位码转换;而Unicode的UTF-8标准则直接对应U+0047(G)、U+004F(O)、U+004E(N)、U+0047(G)四字节序列。这种标准化处理使得跨平台文本处理成为可能,无论是Python编程中的字符串操作还是数据库存储,均能保持字形与编码的精准对应。

在全球化语境中,“GONG”展现出独特的适配优势。英文转写时多采用“GONG”而非音译形式,这得益于《汉语拼音方案》的国际认可度。观察国际会议名称如“Belt and Road Forum for GONGXIANG FAZHAN”,拼音首字母大写方式有效规避了音译可能导致的意义偏差。在日语片假名转写中常出现「ゴン」(GON)的简化处理,这种差异恰恰反映了不同语言对同源音素的重构策略。

排版学视角下,全大写“GONG”具有强烈的视觉冲击力。楷体字型中竖笔挺拔,行草字体则通过线条连贯强化动态美感。现代UI设计中,设计师巧妙运用大小写转换创造层次——标题栏采用“GONG”,正文辅以小写“gong”,既确保识别度又优化阅读体验。值得关注的是,在书法创作中,“GONG”的毛笔表现形式随字体演变呈现丰富样态,如颜真卿楷体的雄浑与赵孟頫行书的流畅形成鲜明对比。

在汉字文化圈,“GONG”关联着“公”“功”“宫”等多义内核。篆书“公”字结构映射原始部落共享理念,楷体简化后仍保留对称美学。《尔雅》释“公”为“无私”,道家学说则赋予“功成弗居”的哲学深意。这种文化负载性使得拼音大写不仅停留在语言层面,更成为理解中华思维范式的密码。如故宫建筑群中的“太和殿(TAIHE DIAN)”,拼音标注系统性地固化了权力符号的空间表征。

人工智能时代,拼音大写迎来新应用场景。语音识别系统通过上下文分析精准转换大小写,OCR技术对版面“GONG”单元实现98.7%的识别准确率。元宇宙社交平台引入动态字形渲染,使拼音字母随用户交互产生光影变化。更具前瞻性的是,量子计算正在突破传统编码局限,或许未来会出现超越ASCII的六维拼音表示法,而“GONG”作为基础字符将持续承载文明传播使命。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 贡的拼音大写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。