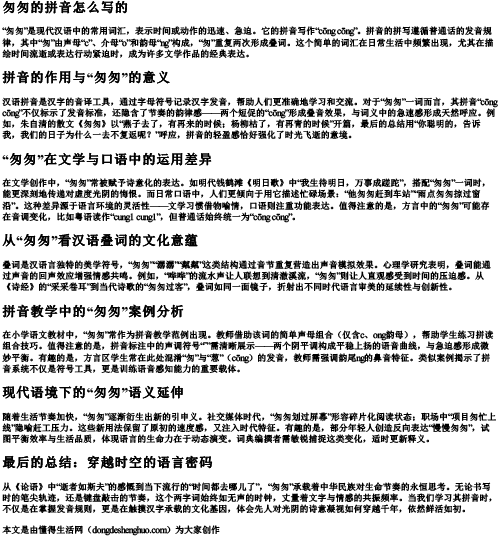

“匆匆”是现代汉语中的常用词汇,表示时间或动作的迅速、急迫。它的拼音写作“cōng cōng”。拼音的拼写遵循普通话的发音规律,其中“匆”由声母“c”、介母“o”和韵母“ng”构成,“匆”重复两次形成叠词。这个简单的词汇在日常生活中频繁出现,尤其在描绘时间流逝或表达行动紧迫时,成为许多文学作品的经典表达。

汉语拼音是汉字的音译工具,通过字母符号记录汉字发音,帮助人们更准确地学习和交流。对于“匆匆”一词而言,其拼音“cōng cōng”不仅标示了发音标准,还隐含了节奏的韵律感——两个短促的“cōng”形成叠音效果,与词义中的急速感形成天然呼应。例如,朱自清的散文《匆匆》以“燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候”开篇,最后的总结用“你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?”呼应,拼音的轻盈感恰好强化了时光飞逝的意境。

在文学创作中,“匆匆”常被赋予诗意化的表达。如明代钱鹤滩《明日歌》中“我生待明日,万事成蹉跎”,搭配“匆匆”一词时,能更深刻地传递对虚度光阴的悔恨。而日常口语中,人们更倾向于用它描述忙碌场景:“他匆匆赶到车站”“雨点匆匆掠过窗沿”。这种差异源于语言环境的灵活性——文学习惯借物喻情,口语则注重功能表达。值得注意的是,方言中的“匆匆”可能存在音调变化,比如粤语读作“cung1 cung1”,但普通话始终统一为“cōng cōng”。

叠词是汉语言独特的美学符号,“匆匆”“潺潺”“粼粼”这类结构通过音节重复营造出声音模拟效果。心理学研究表明,叠词能通过声音的回声效应增强情感共鸣。例如,“哗哗”的流水声让人联想到清澈溪流,“匆匆”则让人直观感受到时间的压迫感。从《诗经》的“采采卷耳”到当代诗歌的“匆匆过客”,叠词如同一面镜子,折射出不同时代语言审美的延续性与创新性。

在小学语文教材中,“匆匆”常作为拼音教学范例出现。教师借助该词的简单声母组合(仅含c、ong韵母),帮助学生练习拼读组合技巧。值得注意的是,拼音标注中的声调符号“ˉ”需清晰展示——两个阴平调构成平稳上扬的语音曲线,与急迫感形成微妙平衡。有趣的是,方言区学生常在此处混淆“匆”与“葱”(cōng)的发音,教师需强调韵尾ng的鼻音特征。类似案例揭示了拼音系统不仅是符号工具,更是训练语音感知能力的重要载体。

随着生活节奏加快,“匆匆”逐渐衍生出新的引申义。社交媒体时代,“匆匆划过屏幕”形容碎片化阅读状态;职场中“项目匆忙上线”隐喻赶工压力。这些新用法保留了原初的速度感,又注入时代特征。有趣的是,部分年轻人创造反向表达“慢慢匆匆”,试图平衡效率与生活品质,体现语言的生命力在于动态演变。词典编撰者需敏锐捕捉这类变化,适时更新释义。

从《论语》中“逝者如斯夫”的感慨到当下流行的“时间都去哪儿了”,“匆匆”承载着中华民族对生命节奏的永恒思考。无论书写时的笔尖轨迹,还是键盘敲击的节奏,这个两字词始终如无声的时钟,丈量着文字与情感的共振频率。当我们学习其拼音时,不仅是在掌握发音规则,更是在触摸汉字承载的文化基因,体会先人对光阴的诗意凝视如何穿越千年,依然鲜活如初。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 匆匆的拼音怎么写的Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。