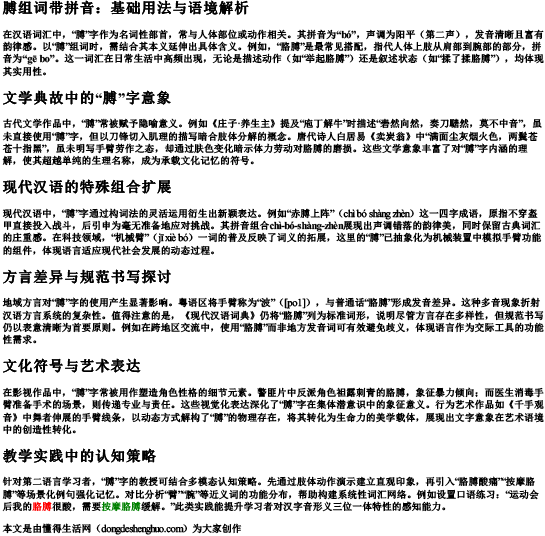

在汉语词汇中,“膊”字作为名词性部首,常与人体部位或动作相关。其拼音为“bó”,声调为阳平(第二声),发音清晰且富有韵律感。以“膊”组词时,需结合其本义延伸出具体含义。例如,“胳膊”是最常见搭配,指代人体上肢从肩部到腕部的部分,拼音为“gē bo”。这一词汇在日常生活中高频出现,无论是描述动作(如“举起胳膊”)还是叙述状态(如“揉了揉胳膊”),均体现其实用性。

古代文学作品中,“膊”常被赋予隐喻意义。例如《庄子·养生主》提及“庖丁解牛”时描述“砉然向然,奏刀騞然,莫不中音”,虽未直接使用“膊”字,但以刀锋切入肌理的描写暗合肢体分解的概念。唐代诗人白居易《卖炭翁》中“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”,虽未明写手臂劳作之态,却通过肤色变化暗示体力劳动对胳膊的磨损。这些文学意象丰富了对“膊”字内涵的理解,使其超越单纯的生理名称,成为承载文化记忆的符号。

现代汉语中,“膊”字通过构词法的灵活运用衍生出新颖表达。例如“赤膊上阵”(chì bó shàng zhèn)这一四字成语,原指不穿盔甲直接投入战斗,后引申为毫无准备地应对挑战。其拼音组合chì-bó-shàng-zhèn展现出声调错落的韵律美,同时保留古典词汇的庄重感。在科技领域,“机械臂”(jī xiè bó)一词的普及反映了词义的拓展,这里的“膊”已抽象化为机械装置中模拟手臂功能的组件,体现语言适应现代社会发展的动态过程。

地域方言对“膊”字的使用产生显著影响。粤语区将手臂称为“波”([po1]),与普通话“胳膊”形成发音差异。这种多音现象折射汉语方言系统的复杂性。值得注意的是,《现代汉语词典》仍将“胳膊”列为标准词形,说明尽管方言存在多样性,但规范书写仍以表意清晰为首要原则。例如在跨地区交流中,使用“胳膊”而非地方发音词可有效避免歧义,体现语言作为交际工具的功能性需求。

在影视作品中,“膊”字常被用作塑造角色性格的细节元素。警匪片中反派角色袒露刺青的胳膊,象征暴力倾向;而医生消毒手臂准备手术的场景,则传递专业与责任。这些视觉化表达深化了“膊”字在集体潜意识中的象征意义。行为艺术作品如《千手观音》中舞者伸展的手臂线条,以动态方式解构了“膊”的物理存在,将其转化为生命力的美学载体,展现出文字意象在艺术语境中的创造性转化。

针对第二语言学习者,“膊”字的教授可结合多模态认知策略。先通过肢体动作演示建立直观印象,再引入“胳膊酸痛”“按摩胳膊”等场景化例句强化记忆。对比分析“臂”“腕”等近义词的功能分布,帮助构建系统性词汇网络。例如设置口语练习:“运动会后我的胳膊很酸,需要按摩胳膊缓解。”此类实践能提升学习者对汉字音形义三位一体特性的感知能力。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 膊组词带拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。