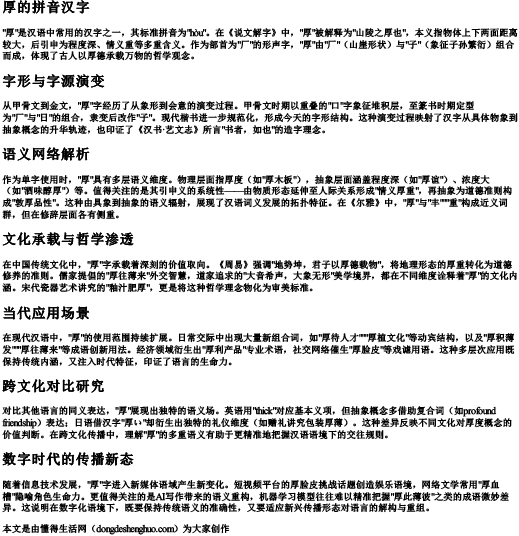

"厚"是汉语中常用的汉字之一,其标准拼音为"hòu"。在《说文解字》中,"厚"被解释为"山陵之厚也",本义指物体上下两面距离较大,后引申为程度深、情义重等多重含义。作为部首为"厂"的形声字,"厚"由"厂"(山崖形状)与"子"(象征子孙繁衍)组合而成,体现了古人以厚德承载万物的哲学观念。

从甲骨文到金文,"厚"字经历了从象形到会意的演变过程。甲骨文时期以重叠的"口"字象征堆积层,至篆书时期定型为"厂"与"日"的组合,隶变后改作"子"。现代楷书进一步规范化,形成今天的字形结构。这种演变过程映射了汉字从具体物象到抽象概念的升华轨迹,也印证了《汉书·艺文志》所言"书者,如也"的造字理念。

作为单字使用时,"厚"具有多层语义维度。物理层面指厚度(如"厚木板"),抽象层面涵盖程度深(如"厚谊")、浓度大(如"酒味醇厚")等。值得关注的是其引申义的系统性——由物质形态延伸至人际关系形成"情义厚重",再抽象为道德准则构成"敦厚品性"。这种由具象到抽象的语义辐射,展现了汉语词义发展的拓扑特征。在《尔雅》中,"厚"与"丰"""重"构成近义词群,但在修辞层面各有侧重。

在中国传统文化中,"厚"字承载着深刻的价值取向。《周易》强调"地势坤,君子以厚德载物",将地理形态的厚重转化为道德修养的准则。儒家提倡的"厚往薄来"外交智慧,道家追求的"大音希声,大象无形"美学境界,都在不同维度诠释着"厚"的文化内涵。宋代瓷器艺术讲究的"釉汁肥厚",更是将这种哲学理念物化为审美标准。

在现代汉语中,"厚"的使用范围持续扩展。日常交际中出现大量新组合词,如"厚待人才"""厚植文化"等动宾结构,以及"厚积薄发"""厚往薄来"等成语创新用法。经济领域衍生出"厚利产品"专业术语,社交网络催生"厚脸皮"等戏谑用语。这种多层次应用既保持传统内涵,又注入时代特征,印证了语言的生命力。

对比其他语言的同义表达,"厚"展现出独特的语义场。英语用"thick"对应基本义项,但抽象概念多借助复合词(如profound friendship)表达;日语借汉字"厚い"却衍生出独特的礼仪维度(如赠礼讲究包装厚薄)。这种差异反映不同文化对厚度概念的价值判断。在跨文化传播中,理解"厚"的多重语义有助于更精准地把握汉语语境下的交往规则。

随着信息技术发展,"厚"字进入新媒体语域产生新变化。短视频平台的厚脸皮挑战话题创造娱乐语境,网络文学常用"厚血槽"隐喻角色生命力。更值得关注的是AI写作带来的语义重构,机器学习模型往往难以精准把握"厚此薄彼"之类的成语微妙差异。这说明在数字化语境下,既要保持传统语义的准确性,又要适应新兴传播形态对语言的解构与重组。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 厚的拼音汉字Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。