在汉语学习中,认识汉字的拼音和偏旁是掌握字形和字义的基础。"膊"字作为一个常见字,常用于形容与手臂、肢体相关的动作和状态。本文将从拼音规则、偏旁分解、结构解析及应用场景等方面,系统解析"膊"字的书写与用法。

"膊"字的标准普通话拼音为bó,整体发音带有第二声调,音调呈现上升趋势。声母为"b",属于双唇音,发音时需注意气流突然爆破;韵母为"o",口腔半开,舌头稍后缩。常见组词包括"胳膊"""赤膊"""臂膊"等,读音一致性较高,但需注意与"勃"(bó,如"生机勃勃")、"博"(bó,如"博学多才")等近音字的区分。

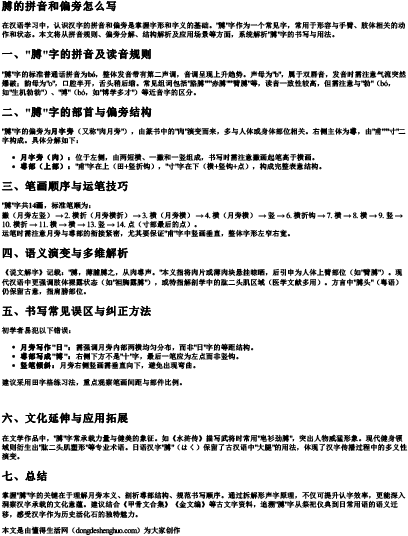

"膊"字的偏旁为月字旁(又称"肉月旁"),由篆书中的"肉"演变而来,多与人体或身体部位相关。右侧主体为尃,由"甫"""寸"二字构成。具体分解如下:

"膊"字共14画,标准笔顺为:

撇(月旁左竖) → 2. 横折(月旁横折) → 3. 横(月旁横) → 4. 横(月旁横) →

竖 → 6. 横折钩 → 7. 横 → 8. 横 → 9. 竖 → 10. 横折 → 11. 横 →

横 → 13. 竖 → 14. 点(寸部最后的点)。

运笔时需注意月旁与尃部的衔接紧密,尤其要保证"甫"字中竖画垂直,整体字形左窄右宽。

《说文解字》记载:"膊,薄脯膊之,从肉尃声。"本义指将肉片或薄肉块悬挂晾晒,后引申为人体上臂部位(如"臂膊")。现代汉语中更强调肢体裸露状态(如"袒胸露膊"),或特指解剖学中的肱二头肌区域(医学文献多用)。方言中"膊头"(粤语)仍保留古意,指肩膀部位。

初学者易犯以下错误:

在文学作品中,"膊"字常承载力量与健美的象征。如《水浒传》描写武将时常用"皂衫劲膊",突出人物威猛形象。现代健身领域则衍生出"肱二头肌塑形"等专业术语。日语汉字"膊"(はく)保留了古汉语中"大腿"的用法,体现了汉字传播过程中的多义性演变。

掌握"膊"字的关键在于理解月旁本义、剖析尃部结构、规范书写顺序。通过拆解形声字原理,不仅可提升认字效率,更能深入洞察汉字承载的文化意蕴。建议结合《甲骨文合集》《金文编》等古文字资料,追溯"膊"字从祭祀仪典到日常用语的语义迁移,感受汉字作为历史活化石的独特魅力。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 膊的拼音和偏旁怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。