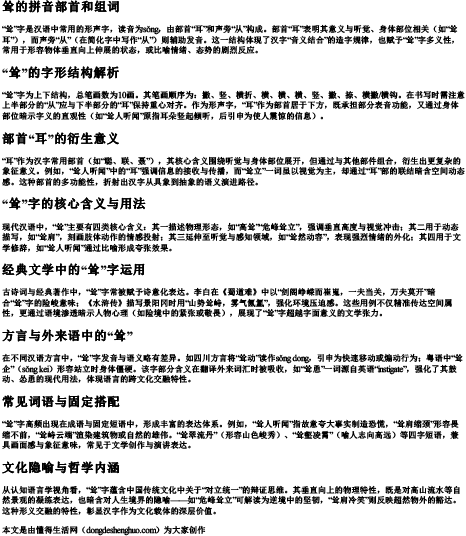

“耸”字是汉语中常用的形声字,读音为sǒng,由部首“耳”和声旁“从”构成。部首“耳”表明其意义与听觉、身体部位相关(如“耸耳”),而声旁“从”(在简化字中写作“从”)则辅助发音。这一结构体现了汉字“音义结合”的造字规律,也赋予“耸”字多义性,常用于形容物体垂直向上伸展的状态,或比喻情绪、态势的剧烈反应。

“耸”字为上下结构,总笔画数为10画。其笔画顺序为:撇、竖、横折、横、横、横、竖、撇、捺、横撇/横钩。在书写时需注意上半部分的“从”应与下半部分的“耳”保持重心对齐。作为形声字,“耳”作为部首居于下方,既承担部分表音功能,又通过身体部位暗示字义的直观性(如“耸人听闻”原指耳朵竖起倾听,后引申为使人震惊的信息)。

“耳”作为汉字常用部首(如“聪、联、聂”),其核心含义围绕听觉与身体部位展开,但通过与其他部件组合,衍生出更复杂的象征意义。例如,“耸人听闻”中的“耳”强调信息的接收与传播,而“耸立”一词虽以视觉为主,却通过“耳”部的联结暗含空间动态感。这种部首的多功能性,折射出汉字从具象到抽象的语义演进路径。

现代汉语中,“耸”主要有四类核心含义:其一描述物理形态,如“高耸”“危峰耸立”,强调垂直高度与视觉冲击;其二用于动态描写,如“耸肩”,刻画肢体动作的情感投射;其三延伸至听觉与感知领域,如“耸然动容”,表现强烈情绪的外化;其四用于文学修辞,如“耸人听闻”通过比喻形成夸张效果。

古诗词与经典著作中,“耸”字常被赋予诗意化表达。李白在《蜀道难》中以“剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开”暗合“耸”字的险峻意味;《水浒传》描写景阳冈时用“山势耸峙,雾气氤氲”,强化环境压迫感。这些用例不仅精准传达空间属性,更通过语境渗透暗示人物心理(如险境中的紧张或敬畏),展现了“耸”字超越字面意义的文学张力。

在不同汉语方言中,“耸”字发音与语义略有差异。如四川方言将“耸动”读作sǒng dong,引申为快速移动或煽动行为;粤语中“耸企”(sǒng kei)形容站立时身体僵硬。该字部分含义在翻译外来词汇时被吸收,如“耸恿”一词源自英语“instigate”,强化了其鼓动、怂恿的现代用法,体现语言的跨文化交融特性。

“耸”字高频出现在成语与固定短语中,形成丰富的表达体系。例如,“耸人听闻”指故意夸大事实制造恐慌,“耸肩缩颈”形容畏缩不前,“耸峙云端”渲染建筑物或自然的雄伟。“耸翠流丹”(形容山色峻秀)、“耸壑凌霄”(喻人志向高远)等四字短语,兼具画面感与象征意味,常见于文学创作与演讲表达。

从认知语言学视角看,“耸”字蕴含中国传统文化中关于“对立统一”的辩证思维。其垂直向上的物理特性,既是对高山流水等自然景观的凝练表达,也暗含对人生境界的隐喻——如“危峰耸立”可解读为逆境中的坚韧,“耸肩冷笑”则反映超然物外的豁达。这种形义交融的特性,彰显汉字作为文化载体的深层价值。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 耸的拼音部首和组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。