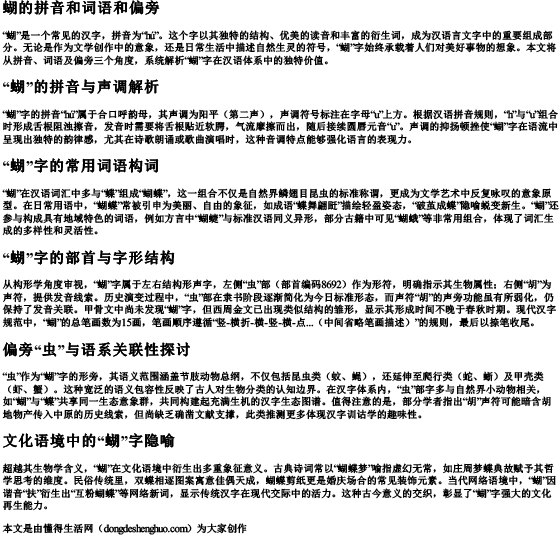

“蝴”是一个常见的汉字,拼音为“hú”。这个字以其独特的结构、优美的读音和丰富的衍生词,成为汉语言文字中的重要组成部分。无论是作为文学创作中的意象,还是日常生活中描述自然生灵的符号,“蝴”字始终承载着人们对美好事物的想象。本文将从拼音、词语及偏旁三个角度,系统解析“蝴”字在汉语体系中的独特价值。

“蝴”字的拼音“hú”属于合口呼韵母,其声调为阳平(第二声),声调符号标注在字母“u”上方。根据汉语拼音规则,“h”与“u”组合时形成舌根阻浊擦音,发音时需要将舌根贴近软腭,气流摩擦而出,随后接续圆唇元音“u”。声调的抑扬顿挫使“蝴”字在语流中呈现出独特的韵律感,尤其在诗歌朗诵或歌曲演唱时,这种音调特点能够强化语言的表现力。

“蝴”在汉语词汇中多与“蝶”组成“蝴蝶”,这一组合不仅是自然界鳞翅目昆虫的标准称谓,更成为文学艺术中反复咏叹的意象原型。在日常用语中,“蝴蝶”常被引申为美丽、自由的象征,如成语“蝶舞翩跹”描绘轻盈姿态,“破茧成蝶”隐喻蜕变新生。“蝴”还参与构成具有地域特色的词语,例如方言中“蝴蜨”与标准汉语同义异形,部分古籍中可见“蝴蛾”等非常用组合,体现了词汇生成的多样性和灵活性。

从构形学角度审视,“蝴”字属于左右结构形声字,左侧“虫”部(部首编码8692)作为形符,明确指示其生物属性;右侧“胡”为声符,提供发音线索。历史演变过程中,“虫”部在隶书阶段逐渐简化为今日标准形态,而声符“胡”的声旁功能虽有所弱化,仍保持了发音关联。甲骨文中尚未发现“蝴”字,但西周金文已出现类似结构的雏形,显示其形成时间不晚于春秋时期。现代汉字规范中,“蝴”的总笔画数为15画,笔画顺序遵循“竖-横折-横-竖-横-点...(中间省略笔画描述)”的规则,最后以捺笔收尾。

“虫”作为“蝴”字的形旁,其语义范围涵盖节肢动物总纲,不仅包括昆虫类(蚊、蝇),还延伸至爬行类(蛇、蜥)及甲壳类(虾、蟹)。这种宽泛的语义包容性反映了古人对生物分类的认知边界。在汉字体系内,“虫”部字多与自然界小动物相关,如“蝴”与“蝶”共享同一生态意象群,共同构建起充满生机的汉字生态图谱。值得注意的是,部分学者指出“胡”声符可能暗含胡地物产传入中原的历史线索,但尚缺乏确凿文献支撑,此类推测更多体现汉字训诂学的趣味性。

超越其生物学含义,“蝴”在文化语境中衍生出多重象征意义。古典诗词常以“蝴蝶梦”喻指虚幻无常,如庄周梦蝶典故赋予其哲学思考的维度。民俗传统里,双蝶相逐图案寓意佳偶天成,蝴蝶剪纸更是婚庆场合的常见装饰元素。当代网络语境中,“蝴”因谐音“扶”衍生出“互粉蝴蝶”等网络新词,显示传统汉字在现代交际中的活力。这种古今意义的交织,彰显了“蝴”字强大的文化再生能力。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 蝴的拼音和词语和偏旁Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。