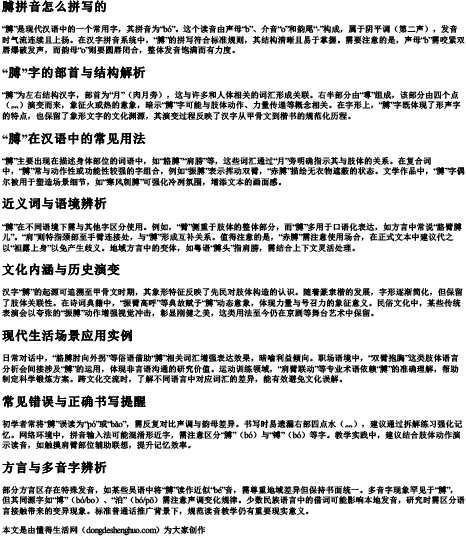

“膊”是现代汉语中的一个常用字,其拼音为“bó”。这个读音由声母“b”、介音“o”和韵尾“-”构成,属于阴平调(第二声),发音时气流连续且上扬。在汉字拼音系统中,“膊”的拼写符合标准规则,其结构清晰且易于掌握。需要注意的是,声母“b”需咬紧双唇爆破发声,而韵母“o”则要圆唇闭合,整体发音饱满而有力度。

“膊”为左右结构汉字,部首为“月”(肉月旁),这与许多和人体相关的词汇形成关联。右半部分由“尃”组成,该部分由四个点(灬)演变而来,象征火或热的意象,暗示“膊”字可能与肢体动作、力量传递等概念相关。在字形上,“膊”字既体现了形声字的特点,也保留了象形文字的文化渊源,其演变过程反映了汉字从甲骨文到楷书的规范化历程。

“膊”主要出现在描述身体部位的词语中,如“胳膊”“肩膀”等,这些词汇通过“月”旁明确指示其与肢体的关系。在复合词中,“膊”常与动作性或功能性较强的字组合,例如“振膊”表示挥动双臂,“赤膊”描绘无衣物遮蔽的状态。文学作品中,“膊”字偶尔被用于塑造场景细节,如“寒风刺膊”可强化冷冽氛围,增添文本的画面感。

“膊”在不同语境下需与其他字区分使用。例如,“臂”侧重于肢体的整体部分,而“膊”多用于口语化表达,如方言中常说“胳臂膊儿”。“肩”则特指颈部至手臂连接处,与“膊”形成互补关系。值得注意的是,“赤膊”需注意使用场合,在正式文本中建议代之以“袒露上身”以免产生歧义。地域方言中的变体,如粤语“膊头”指肩膀,需结合上下文灵活处理。

汉字“膊”的起源可追溯至甲骨文时期,其象形特征反映了先民对肢体构造的认识。随着篆隶楷的发展,字形逐渐简化,但保留了肢体关联性。在诗词典籍中,“振臂高呼”等典故赋予“膊”动态意象,体现力量与号召力的象征意义。民俗文化中,某些传统表演会以夸张的“振膊”动作增强视觉冲击,彰显刚健之美,这类用法至今仍在京剧等舞台艺术中保留。

日常对话中,“胳膊肘向外拐”等俗语借助“膊”相关词汇增强表达效果,暗喻利益倾向。职场语境中,“双臂抱胸”这类肢体语言分析会间接涉及“膊”的运用,体现非言语沟通的研究价值。运动训练领域,“肩臂联动”等专业术语依赖“膊”的准确理解,帮助制定科学锻炼方案。跨文化交流时,了解不同语言中对应词汇的差异,能有效避免文化误解。

初学者常将“膊”误读为“pó”或“bǎo”,需反复对比声调与韵母差异。书写时易遗漏右部四点水(灬),建议通过拆解练习强化记忆。网络环境中,拼音输入法可能混淆形近字,需注意区分“膊”(bó)与“镈”(bó)等字。教学实践中,建议结合肢体动作演示读音,如触摸肩臂部位辅助联想,提升记忆效率。

部分方言区存在特殊发音,如某些吴语中将“膊”读作近似“bé”音,需尊重地域差异但保持书面统一。多音字现象罕见于“膊”,但其同源字如“博”(bó/bo)、“泊”(bó/pō)需注意声调变化规律。少数民族语言中的借词可能影响本地发音,研究时需区分语言接触带来的变异现象。标准普通话推广背景下,规范读音教学仍有重要现实意义。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 膊拼音怎么拼写的Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。