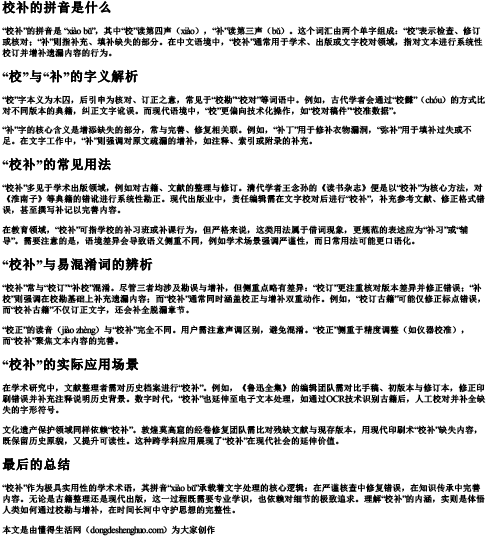

“校补”的拼音是 “xiào bǔ”,其中“校”读第四声(xiào),“补”读第三声(bǔ)。这个词汇由两个单字组成:“校”表示检查、修订或核对;“补”则指补充、填补缺失的部分。在中文语境中,“校补”通常用于学术、出版或文字校对领域,指对文本进行系统性校订并增补遗漏内容的行为。

“校”字本义为木囚,后引申为核对、订正之意,常见于“校勘”“校对”等词语中。例如,古代学者会通过“校雠”(chóu)的方式比对不同版本的典籍,纠正文字讹误。而现代语境中,“校”更偏向技术化操作,如“校对稿件”“校准数据”。

“补”字的核心含义是增添缺失的部分,常与完善、修复相关联。例如,“补丁”用于修补衣物漏洞,“弥补”用于填补过失或不足。在文字工作中,“补”则强调对原文疏漏的增补,如注释、索引或附录的补充。

“校补”多见于学术出版领域,例如对古籍、文献的整理与修订。清代学者王念孙的《读书杂志》便是以“校补”为核心方法,对《淮南子》等典籍的错讹进行系统性勘正。现代出版业中,责任编辑需在文字校对后进行“校补”,补充参考文献、修正格式错误,甚至撰写补记以完善内容。

在教育领域,“校补”可指学校的补习班或补课行为,但严格来说,这类用法属于借词现象,更规范的表述应为“补习”或“辅导”。需要注意的是,语境差异会导致语义侧重不同,例如学术场景强调严谨性,而日常用法可能更口语化。

“校补”常与“校订”“补校”混淆。尽管三者均涉及勘误与增补,但侧重点略有差异:“校订”更注重核对版本差异并修正错误;“补校”则强调在校勘基础上补充遗漏内容;而“校补”通常同时涵盖校正与增补双重动作。例如,“校订古籍”可能仅修正标点错误,而“校补古籍”不仅订正文字,还会补全脱漏章节。

“校正”的读音(jiào zhèng)与“校补”完全不同。用户需注意声调区别,避免混淆。“校正”侧重于精度调整(如仪器校准),而“校补”聚焦文本内容的完善。

在学术研究中,文献整理者需对历史档案进行“校补”。例如,《鲁迅全集》的编辑团队需对比手稿、初版本与修订本,修正印刷错误并补充注释说明历史背景。数字时代,“校补”也延伸至电子文本处理,如通过OCR技术识别古籍后,人工校对并补全缺失的字形符号。

文化遗产保护领域同样依赖“校补”。敦煌莫高窟的经卷修复团队需比对残缺文献与现存版本,用现代印刷术“校补”缺失内容,既保留历史原貌,又提升可读性。这种跨学科应用展现了“校补”在现代社会的延伸价值。

“校补”作为极具实用性的学术术语,其拼音“xiào bǔ”承载着文字处理的核心逻辑:在严谨核查中修复错误,在知识传承中完善内容。无论是古籍整理还是现代出版,这一过程既需要专业学识,也依赖对细节的极致追求。理解“校补”的内涵,实则是体悟人类如何通过校勘与增补,在时间长河中守护思想的完整性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 校补的拼音是什么Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。