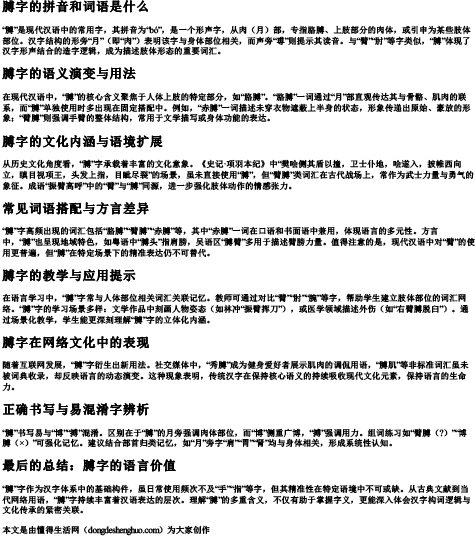

“膊”是现代汉语中的常用字,其拼音为“bó”,是一个形声字,从肉(月)部,专指胳膊、上肢部分的肉体,或引申为某些肢体部位。汉字结构的形旁“月”(即“肉”)表明该字与身体部位相关,而声旁“尃”则提示其读音。与“臂”“肘”等字类似,“膊”体现了汉字形声结合的造字逻辑,成为描述肢体形态的重要词汇。

在现代汉语中,“膊”的核心含义聚焦于人体上肢的特定部分,如“胳膊”。“胳膊”一词通过“月”部直观传达其与骨骼、肌肉的联系,而“膊”单独使用时多出现在固定搭配中。例如,“赤膊”一词描述未穿衣物遮蔽上半身的状态,形象传递出原始、豪放的形象;“臂膊”则强调手臂的整体结构,常用于文学描写或身体功能的表达。

从历史文化角度看,“膊”字承载着丰富的文化意象。《史记·项羽本纪》中“樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂”的场景,虽未直接使用“膊”,但“臂膊”类词汇在古代战场上,常作为武士力量与勇气的象征。成语“振臂高呼”中的“臂”与“膊”同源,进一步强化肢体动作的情感张力。

“膊”字高频出现的词汇包括“胳膊”“臂膊”“赤膊”等,其中“赤膊”一词在口语和书面语中兼用,体现语言的多元性。方言中,“膊”也呈现地域特色,如粤语中“膊头”指肩膀,吴语区“膊臂”多用于描述臂膀力量。值得注意的是,现代汉语中对“臂”的使用更普遍,但“膊”在特定场景下的精准表达仍不可替代。

在语言学习中,“膊”字常与人体部位相关词汇关联记忆。教师可通过对比“臂”“肘”“腕”等字,帮助学生建立肢体部位的词汇网络。“膊”字的学习场景多样:文学作品中刻画人物姿态(如林冲“振臂挥刀”),或医学领域描述外伤(如“右臂膊脱臼”)。通过场景化教学,学生能更深刻理解“膊”字的立体化内涵。

随着互联网发展,“膊”字衍生出新用法。社交媒体中,“秀膊”成为健身爱好者展示肌肉的调侃用语,“膊肌”等非标准词汇虽未被词典收录,却反映语言的动态演变。这种现象表明,传统汉字在保持核心语义的持续吸收现代文化元素,保持语言的生命力。

“膊”书写易与“博”“搏”混淆。区别在于“膊”的月旁强调肉体部位,而“博”侧重广博,“搏”强调用力。组词练习如“臂膊(?)”“博膊(×)”可强化记忆。建议结合部首归类记忆,如“月”旁字“肩”“胃”“肾”均与身体相关,形成系统性认知。

“膊”字作为汉字体系中的基础构件,虽日常使用频次不及“手”“指”等字,但其精准性在特定语境中不可或缺。从古典文献到当代网络用语,“膊”字持续丰富着汉语表达的层次。理解“膊”的多重含义,不仅有助于掌握字义,更能深入体会汉字构词逻辑与文化传承的紧密关联。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 膊字的拼音和词语是什么Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。