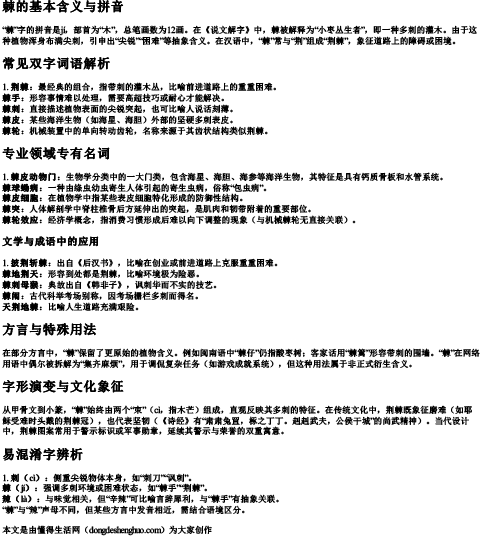

“棘”字的拼音是jí,部首为“木”,总笔画数为12画。在《说文解字》中,棘被解释为“小枣丛生者”,即一种多刺的灌木。由于这种植物浑身布满尖刺,引申出“尖锐”“困难”等抽象含义。在汉语中,“棘”常与“荆”组成“荆棘”,象征道路上的障碍或困境。

1. 荆棘:最经典的组合,指带刺的灌木丛,比喻前进道路上的重重困难。

棘手:形容事情难以处理,需要高超技巧或耐心才能解决。

棘刺:直接描述植物表面的尖锐突起,也可比喻人说话刻薄。

棘皮:某些海洋生物(如海星、海胆)外部的坚硬多刺表皮。

棘轮:机械装置中的单向转动齿轮,名称来源于其齿状结构类似荆棘。

1. 棘皮动物门:生物学分类中的一大门类,包含海星、海胆、海参等海洋生物,其特征是具有钙质骨板和水管系统。

棘球蚴病:一种由绦虫幼虫寄生人体引起的寄生虫病,俗称“包虫病”。

棘皮细胞:在植物学中指某些表皮细胞特化形成的防御性结构。

棘突:人体解剖学中脊柱椎骨后方延伸出的突起,是肌肉和韧带附着的重要部位。

棘轮效应:经济学概念,指消费习惯形成后难以向下调整的现象(与机械棘轮无直接关联)。

1. 披荆斩棘:出自《后汉书》,比喻在创业或前进道路上克服重重困难。

棘地荆天:形容到处都是荆棘,比喻环境极为险恶。

棘刺母猴:典故出自《韩非子》,讽刺华而不实的技艺。

棘闱:古代科举考场别称,因考场栅栏多刺而得名。

天荆地棘:比喻人生道路充满艰险。

在部分方言中,“棘”保留了更原始的植物含义。例如闽南语中“棘仔”仍指酸枣树;客家话用“棘篱”形容带刺的围墙。“棘”在网络用语中偶尔被拆解为“集齐麻烦”,用于调侃复杂任务(如游戏成就系统),但这种用法属于非正式衍生含义。

从甲骨文到小篆,“棘”始终由两个“朿”(cì,指木芒)组成,直观反映其多刺的特征。在传统文化中,荆棘既象征磨难(如耶稣受难时头戴的荆棘冠),也代表坚韧(《诗经》有“肃肃兔罝,椓之丁丁。赳赳武夫,公侯干城”的尚武精神)。当代设计中,荆棘图案常用于警示标识或军事勋章,延续其警示与荣誉的双重寓意。

1. 刺(cì):侧重尖锐物体本身,如“刺刀”“讽刺”。

棘(jí):强调多刺环境或困难状态,如“棘手”“荆棘”。

辣(là):与味觉相关,但“辛辣”可比喻言辞犀利,与“棘手”有抽象关联。

“棘”与“辣”声母不同,但某些方言中发音相近,需结合语境区分。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。