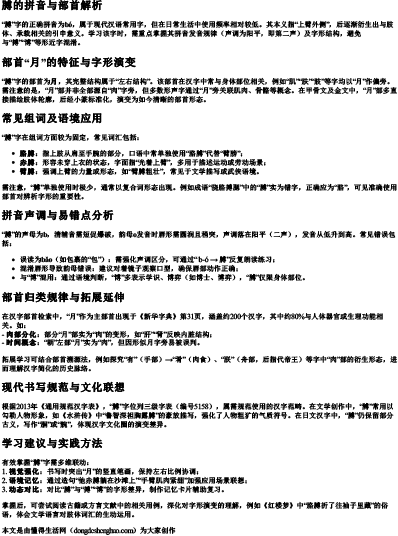

“膊”字的正确拼音为bó,属于现代汉语常用字,但在日常生活中使用频率相对较低。其本义指“上臂外侧”,后逐渐衍生出与肢体、承载相关的引申意义。学习该字时,需重点掌握其拼音发音规律(声调为阳平,即第二声)及字形结构,避免与“搏”“博”等形近字混淆。

“膊”字的部首为月,其完整结构属于“左右结构”。该部首在汉字中常与身体部位相关,例如“肌”“肤”“肢”等字均以“月”作偏旁。需注意的是,“月”部并非全部源自“肉”字旁,但多数形声字通过“月”旁关联肌肉、骨骼等概念。在甲骨文及金文中,“月”部多直接描绘肢体轮廓,后经小篆标准化,演变为如今清晰的部首形态。

“膊”字在组词方面较为固定,常见词汇包括:

需注意,“膊”单独使用时极少,通常以复合词形态出现。例如成语“挠胳搏腮”中的“膊”实为错字,正确应为“胳”,可见准确使用部首对辨析字形的重要性。

“膊”的声母为b,清辅音需短促爆破,韵母o发音时唇形需圆润且稍突,声调落在阳平(二声),发音从低升到高。常见错误包括:

在汉字部首检索中,“月”作为主部首出现于《新华字典》第31页,涵盖约200个汉字,其中约80%与人体器官或生理功能相关。如:

- 肉部分化:部分“月”部实为“肉”的变形,如“肝”“肾”反映内脏结构;

- 时间概念:“朝”左部“月”实为“肉”,但因形似月字旁易被误判。

拓展学习可结合部首溯源法,例如探究“有”(手部)→“肴”(肉食)、“朕”(舟部,后指代帝王)等字中“肉”部的衍生形态,进而理解汉字简化的历史脉络。

根据2013年《通用规范汉字表》,“膊”字位列三级字表(编号5158),属需规范使用的汉字范畴。在文学创作中,“膊”常用以勾勒人物形象,如《水浒传》中“鲁智深袒胸露膊”的豪放描写,强化了人物粗犷的气质符号。在日文汉字中,“膊”仍保留部分古义,写作“胴”或“腕”,体现汉字文化圈的演变差异。

有效掌握“膊”字需多维联动:

1. 视觉强化:书写时突出“月”的竖直笔画,保持左右比例协调;

2. 语境记忆:通过造句“他赤膊躺在沙滩上”“手臂肌肉紧绷”加强应用场景联想;

3. 动态对比:对比“膊”与“搏”“博”的字形差异,制作记忆卡片辅助复习。

掌握后,可尝试阅读古籍或方言文献中的相关用例,深化对字形演变的理解,例如《红楼梦》中“胳膊折了往袖子里藏”的俗语,体会文学语言对肢体词汇的生动运用。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 膊拼音组词部首怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。