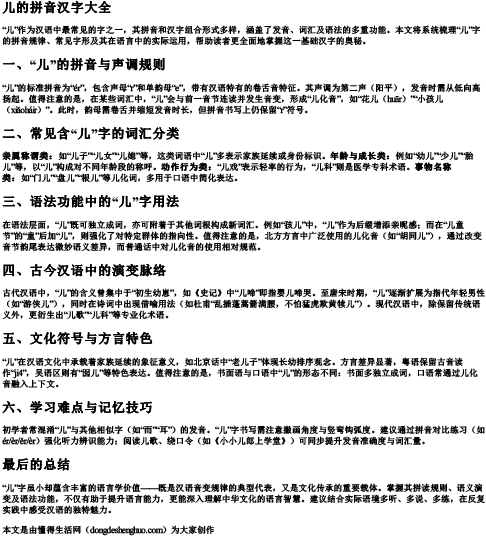

“儿”作为汉语中最常见的字之一,其拼音和汉字组合形式多样,涵盖了发音、词汇及语法的多重功能。本文将系统梳理“儿”字的拼音规律、常见字形及其在语言中的实际运用,帮助读者更全面地掌握这一基础汉字的奥秘。

“儿”的标准拼音为“ér”,包含声母“r”和单韵母“e”,带有汉语特有的卷舌音特征。其声调为第二声(阳平),发音时需从低向高扬起。值得注意的是,在某些词汇中,“儿”会与前一音节连读并发生音变,形成“儿化音”,如“花儿(huār)”“小孩儿(xiǎoháir)”。此时,韵母需卷舌并缩短发音时长,但拼音书写上仍保留“r”符号。

亲属称谓类:如“儿子”“儿女”“儿媳”等,这类词语中“儿”多表示家族延续或身份标识。年龄与成长类:例如“幼儿”“少儿”“胎儿”等,以“儿”构成对不同年龄段的称呼。动作行为类:“儿戏”表示轻率的行为,“儿科”则是医学专科术语。事物名称类:如“门儿”“盘儿”“根儿”等儿化词,多用于口语中简化表达。

在语法层面,“儿”既可独立成词,亦可附着于其他词根构成新词汇。例如“孩儿”中,“儿”作为后缀增添亲昵感;而在“儿童节”的“童”后加“儿”,则强化了对特定群体的指向性。值得注意的是,北方方言中广泛使用的儿化音(如“胡同儿”),通过改变音节韵尾表达微妙语义差异,而普通话中对儿化音的使用相对规范。

古代汉语中,“儿”的含义曾集中于“初生幼崽”,如《史记》中“儿啼”即指婴儿啼哭。至唐宋时期,“儿”逐渐扩展为指代年轻男性(如“游侠儿”),同时在诗词中出现借喻用法(如杜甫“乱插蓬蒿箭满腰,不怕猛虎欺黄犊儿”)。现代汉语中,除保留传统语义外,更衍生出“儿歌”“儿科”等专业化术语。

“儿”在汉语文化中承载着家族延续的象征意义,如北京话中“老儿子”体现长幼排序观念。方言差异显著,粤语保留古音读作“ji4”,吴语区则有“囡儿”等特色表达。值得注意的是,书面语与口语中“儿”的形态不同:书面多独立成词,口语常通过儿化音融入上下文。

初学者常混淆“儿”与其他相似字(如“而”“耳”)的发音。“儿”字书写需注意撇画角度与竖弯钩弧度。建议通过拼音对比练习(如ér/èr/ěr/èr)强化听力辨识能力;阅读儿歌、绕口令(如《小小儿郎上学堂》)可同步提升发音准确度与词汇量。

“儿”字虽小却蕴含丰富的语言学价值——既是汉语音变规律的典型代表,又是文化传承的重要载体。掌握其拼读规则、语义演变及语法功能,不仅有助于提升语言能力,更能深入理解中华文化的语言智慧。建议结合实际语境多听、多说、多练,在反复实践中感受汉语的独特魅力。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 儿的拼音汉字大全Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。